今日は無料公開された物理化学の英語教科書の紹介です。

Peter Atkinsは量子化学や物理化学のすぐれた業績と、多くの教科書の執筆で有名です。彼の教科書Physical Chemistryは、世界中で採用されている教科書で去年第12版が出版されました。彼は今はOxford大学教授を引退していますが、彼の教科書の一つ、Concepts in Physical Chemistryの電子版を無料公開することに踏み切ったのだそうです。

こちらのリンクから電子版をみることができます。アルファベット順に500の物理化学の重要な概念の解説をならべた本ですが、大変役立つリソースになっていると思います。

https://books.rsc.org/books/monograph/2194/Concepts-in-Physical-Chemistry

公開の理由はこちらに書かれています。McMurryのOrganic Chemistryの教科書の無料公開を高く評価していたAtkinsがMcMurryにならって公開を決めたそうです。

https://www.chemistryworld.com/news/physical-chemistry-textbook-now-free-to-download-as-a-gift-to-the-community/4019535.article

以前のマクマリー有機化学の無料公開についての記事もまだ見たことななければご覧ください。

100万人以上の学生が使った教科書 「マクマリー有機化学」の最新版(2023年9月発行の第10版)がなんと完全無料公開されました!

上の記事にあるリンクから、Organic Chemsitryの最新版のダウンロードができます。また、正誤表もこちらからみることができます。

https://openstax.org/errata/?book=Organic%20Chemistry%3A%20A%20Tenth%20Edition

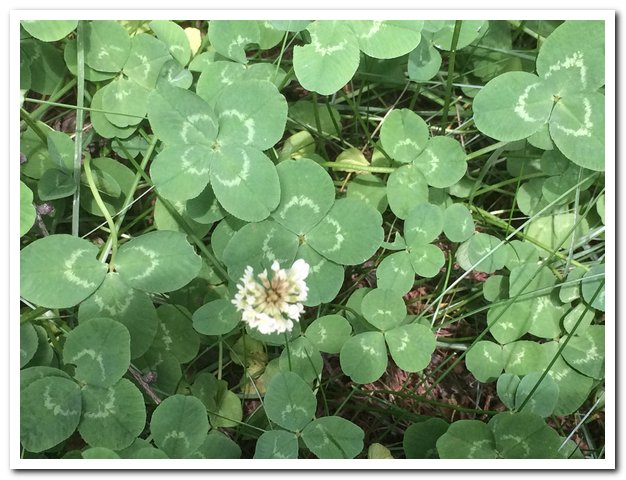

写真は散歩の途中でみつかった四葉のクローバーです。皆様にもこれからよいことが起こりますように。