Carl Saganのテレビ番組『コスモス』は1980年頃に日本語版がテレビ放映されて皆を夢中にさせました。知識の宝庫だったアレキサンドリアの図書館がキリスト教徒に襲われて放火され人類の知的財産が灰燼に帰したという話を初めて知ったのもこの番組を通じてでした。セーガンは科学啓蒙でも大きな業績を上げた宇宙科学者、宇宙生物学の開拓者です。

数日前YouTubeで彼の1977年の英国王立研究所でのクリスマスレクチャーが、デジタルリマスター版で公開されました。1977年から現在までの科学の発展を考えると、歴史的興味を掻き立てられる講演です。全6回の講義の4回分が無料公開されており、最後の二回はメンバー限定でメンバーにならないとみることができません。メンバー料金は高いので私はメンバーにはなりません。昔は講演の後の質疑応答も無料で公開されていたのですが、今はこれもメンバー限定になっています。どこも財政難なのかもしれません‥‥。

The earth as a planet – Carl Sagan’s 1977 Christmas Lectures 1/6 https://youtu.be/aAxvxIOwnWM?si=c5vKkyIhNgHVQBVE

VIDEO

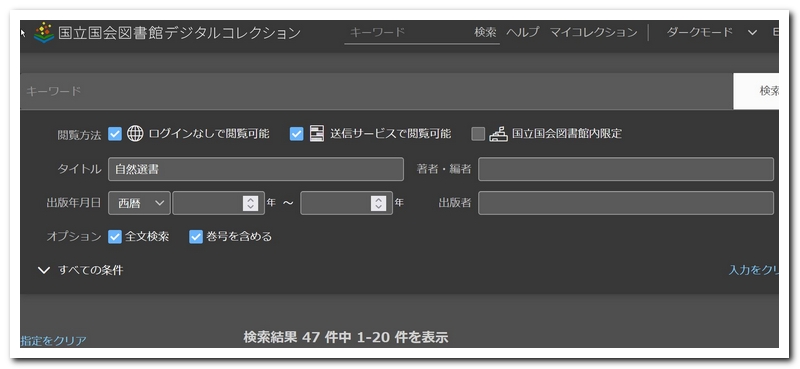

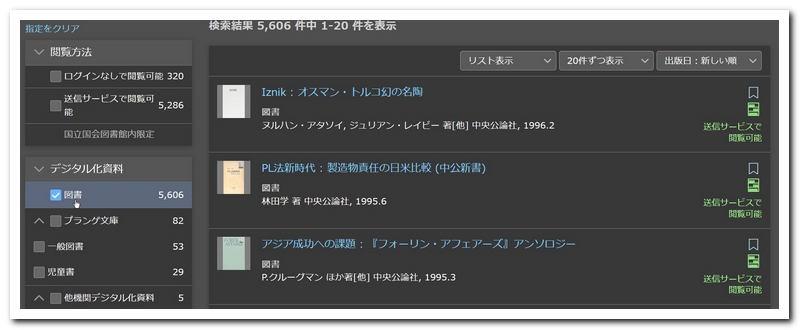

プレイリストはこちらです。 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbnrZHfNEDZygWxt60aCWSgDcoazRdTY7 セーガンはSF小説『コンタクト』も書いています。この小説での宇宙旅行の方法については後にノーベル物理学賞を受賞することになる物理学者キップ・ソーンが監修しているのでも有名です。円周率πがエンディングで重要な役割を果たしています。 セーガンの本で、国立国会図書館の個人送信資料で読める本をいくつか以下にあげておきます。核の冬を提唱したのも彼ですが、その核の冬についての本も読むことができます。

カール・セーガン [ほか]著 ほか『核の冬 : 第三次世界大戦後の世界』,光文社,1985.7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11926387 (参照 2024-08-18)

カール・セイガン 編 ほか『異星人との知的交信』,河出書房新社,1976. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12621140 (参照 2024-08-18) この本には、ダイソンやクリックなども寄稿しており面白そうです。

カール・セーガン 構成『コスモス/宇宙』第1巻,旺文社,1981.. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12621291 (参照 2024-08-18)

カール・セーガン 構成『コスモス/宇宙』第2巻,旺文社,1981.. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12621293 (参照 2024-08-18)

カール・セーガン 構成『コスモス/宇宙』第3巻,旺文社,1981.. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12621296 (参照 2024-08-18)

カール・セーガン 構成『コスモス/宇宙』第4巻,旺文社,1981.. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12621298 (参照 2024-08-18)

核の冬については、岩波新書のこちらも参考になります。 M.ロワン=ロビンソン 著 ほか『核の冬』,岩波書店,1985.9. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9585598 (参照 2024-08-18)