今日は本の紹介です。

「心理的安全性をつくる言葉55」

原田将嗣 (著), 石井遼介 (監修) 飛鳥新社という本です。

http://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108881.php

内容は会社でのチーム運営のとき、メンバーにかける言葉について悪い例と良い例をあげて考えていくというものです。l企業向けの本ですが、研究室でチームを率いていくときに参考になる例と考察がいろいろあげてあります。一度読んでみるとよい本だと思ったので紹介しておきます。

アイデアや意見が率直に言えて、みんなが協調して仕事ができるチームを作るために有効な、ちょっとした言葉遣いの心がけについて教えてくれる本です。

心理的安全性はGoogleが重要だと発表して俄然注目されるようになった概念だそうです。Googleの以下のサイト

https://rework.withgoogle.com/jp/

には、イノベーションを生み出す職場の作り方だの、デザイン思考だのいろいろ研究室を率いる時に役立つ内容が書かれています。一番上にあるテーマのプルダウンメニューから、「イノベーション」・「チーム」・「偏見の排除」・「学習と能力開発」などなど、いろいろなテーマを選んで読んでみてください。とても参考になります。心理的安全性についてもこちらなどに詳しく書かれているのでおすすめです。

https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness#introduction

The Nomura Institute of Glycosciece Blog

野村一也 「科学を学ぶ人のために」 九大野村研ホームページの拡張版です

量子生物学入門コースかZoom開催されています。

量子生物学ブームをまきおこした本、“量子力学で生命の謎を解く(SB Creative)“(Life on the Edgeの翻訳本)の各章をもとにした量子生物学入門コースがカリフォルニア大学ロサンゼルス校Quantum Biology Tech (QuBiT) Labによって、Zoomで開催されています。こちらのtwitterをご覧になると無料登録のアドレスなどがわかります。

https://twitter.com/QuBiT_Lab

以下が各回の内容です。

9/23 intro to quantum mechanics

9/30 avian compass (chapter 6)

10/7 quantum beat (chapter 4)

11/4 quantum genes (chapter 7)

11/18 finding Nemo’s home (chapter 5)

TBD how life began (chapter 9)

12/2 engines of life (chapter 3)

12/9 conclusion

各回の動画は順次YouTubeのチャンネルにアップロードされるそうです。

https://www.youtube.com/@quantumbiologytechlabatucl6800/videos

現在初回から3回分がアップロードされています。以下はavian compassについての講演です。日本人のポスドクの方の講義です。

https://youtu.be/0qugsdmNQpg

QuBiT Labのtwitterで知ったのですが以下のリンクにはいろいろ面白い量子生物学の情報のリンクが集まっています。是非ご覧ください。Royal Societyの量子生物学の歴史や今後についての総説、米国ナショナルアカデミーの量子生物学に関するシンポジュウムの記録本などいろいろ無料でダウンロードできますので読んでみてください。

https://onequantumusawestcoast.substack.com/p/onequantum-usa-west-coast-november

https://arye.substack.com/p/the-future-of-biology-is-quantum

またこちらには、このラボがどんな夢をもって仕事をしているかをうかがわせる提案が書かれています。NMRはMRI画像診断に使われていますが、逆に弱い磁場で生体内のスピン状態をコントロールして、治療に使おうという夢などが書かれています。

https://gitcoin.co/grants/7248/high-tech-quantum-biology-tweaking-endogenous-quan

こちらの私のブログ記事もご参照ください。

https://glycostationx.org/2022/09/14/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8c%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%84%e9%87%8f%e5%ad%90%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%ad%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/

ゲーム理論のいい入門書って ないものでしょうか?

ゲーム理論の入門書っていいのは ないものでしょうか。ゲーム理論は数理生物学では必須のテーマですし、進化生物学でも活用されています。もちろん本来の経済学でもその発展に大きく貢献しています。経営学や政治学、コンピュータ科学でもいろいろ応用されていて、いちどちゃんと学んでみたいとずっと思っている分野です。実は数年前、岩波新書の「ゲーム理論入門の入門」(鎌田雄一郎著)という本が立ち読みでわかりやすそうだったので買って読み始めました。しかしナッシュ均衡の説明の「我が家のナッシュ均衡」や、、藤江れいなとマリコ様の登場あたりで挫折しました。何度読み返してもピンと来なかったです。またラーメン店の出店のところは意味不明でしたが、誤植満載だったようでわからないはずでした。今は訂正されているようですが、初版をでてすぐ読んだので正誤表もちゃんとしていなかったのは残念です。Kindle unlimitedではこの本が無料でよめますので契約しているかたは読んでみてください。多分上記の誤りは訂正されていると思います。

今朝知ったのですが、こちらの香川大学の三原 麗珠先生のサイトにはいろいろな教材やリンクが紹介されています。

https://sites.google.com/view/reiju/resources/gametheory

ページ内の必読文献・参考文献には読書案内やリンク紹介があって参考になります。

https://sites.google.com/view/reiju/resources/gametheory#h.tzpendas2ce

三原先生のサイトで紹介されていた渡辺隆裕先生の以下の動画はとてもわかりやすいと思いました。まだ一本目しかみていませんが、順番に見てみようと思います。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-f5FWpt5uDCh-QtD51hKmZFfPeGND82

以下は一本目の動画へのリンクです。https://youtu.be/yDak2VlSvC8

Pythonによるデータ処理の新刊本とQuartoの紹介です。

Pythonによるデータ処理の新刊本とQuartoの紹介です。

Python for Data Analysis 3rd editonがオンラインで無料で読めます。

https://wesmckinney.com/book/

このオンライン版は、ありがたいことに、オンラインでPDICで辞書を引きながら読むことができます。FirePOP!の機能拡張をいれたFirefoxやChromeではalt+右クリック(設定で左クリックにもかえられます)すると単語の訳がポップアップしますのですらすらオンラインでよんでいくことができます。以前の記事をご覧ください。

この本は、Pythonでデータ解析をする手引き書です。Pythonの有用性と欠点も明記してあって、他の言語C++とかJavaでの解析やIPytonの利用についてもはじめから解説してあります。今年の9月刊の本ですので最新情報が得られるので初学者にはありがたい本です。コードやデータもダウンロード可能です。

この本のオンライン版はQuartoという印刷システムで作成されたそうです。https://quarto.org/

Rだけではなく、Julia, Python, Observable JSのコードでも使えます。QuartoはRStudioが生み出した新世代のマークダウン言語です。RStudioから簡単に使えて、再現性研究に活用できます。従来のR markdownと同様に、Rでの解析手順、コードとデータ、解析の結果やそのグラフ表示などすべてを綺麗な見栄えのする出版物にすることができます。多言語対応のmarkdown言語なので、英語も日本語も同様に扱えます。htmlやpdf、word文書など様々な形式の美しい出版物をつくれるのがとても便利です。日本語の紹介はこちらなどをみてください。https://speakerdeck.com/s_uryu/quarto-get-started

紙の本や電子書籍はO’Reilly Mediaより刊行されていて、有料になりますがいろんなオンライン書店で購入可能です。

英語のオンライン辞書と、英語論文の書き方についてのブログの 紹介です。

英語のオンライン辞書と英語での論文の書き方についてのブログを紹介します。

ことのところ話題のDeepLによるオンライン辞書Linguee

https://www.linguee.com/は英語の単語の意味を調べるためにある程度参考になりそうです。ただ普通のオンライン辞書とはずいぶん違うので、今のところ参考程度にしかならないと思います(将来改訂されていくとよいのですが)。

このサイトの検索は、英語から日本語の辞書がデフォルトになっているのですが、英語からドイツ語とか、日本語から英語、英語から中国語などいろいろ設定を変えて検索可能です。これはちょっと調べたいときに便利ですね。検索すると訳が一番上にでてきますが、下の方にあるExternal sources (not reviewed) というところには、検索した単語を含む例文がいっぱいでてくるので、これはコーパスの補助として、とても役立ちそうです。

ただ同じ単語が名詞、動詞などちがう品詞に対応している場合(例えばresultを検索してみてください)でもそれらは無視して、悪い意味で適当な例文を選んできますので、普通の辞書の代わりにはならないと思います。

前に紹介したオンライン辞書 https://www.merriam-webster.com/

を主体に使って、これは参考用に使ってみるのが良いと思います。英和、和英のアプリは私はウイズダム2を使っています。

以前、下に転載した記事で、英語の論文の書き方の参考書やサイトを紹介しました。そこで紹介してあるサイトはとてもよいサイトですので是非参考になさってください。日本語で読みたい人には、よくまとまっている以下のブログの記事をすすめます。ボストン大学で活躍している先生の書かれた記事で、私が紹介していたStyle: Lessons in Clarity and Graceのエッセンスもわかりやすく紹介されています。

https://www.krsk-phs.com/entry/academicwriting

https://www.krsk-phs.com/entry/writing.clearly

以下は今年の4月20日の記事の転載です。

2022/4/20

4/12の記事でElements of Styleという英語の文章の書き方の教科書をネットで検索してみてくださいという問題を出しました。いろんな方法で探し出せると思います。この本に批判的な人が推薦するのは、Clarity and Grace (Joseph M. Williams & Joseph Bizup)という本です。Elements of Styleは米国の英語に多大の害悪を及ぼしたとする批判があり、それについてはWikipediaで、Elements of Styleを検索してみるとよくわかります。https://en.wikipedia.org/wiki/The_Elements_of_Style

Strunkが書いた1918 年発行の初版は以下で読めますし、

https://en.wikisource.org/wiki/The_Elements_of_Style

https://www.bartleby.com/141/index.html

日本語訳はプロジェクト杉田玄白にありましたが、プロジェクト自体が更新を止めているような感じで残念ながらリンク切れのようです。そういう場合に役立つWaybackmachineを使ってみると、ちゃんとこちらから読めます。日本語のみ、英語のみなどのページがあります。Strunk and WhiteのElements of Style 第4版も以下にあってダウンロード可能です。https://archive.org/details/TheElementsOfStyle4thEdition/page/n7/mode/2up

あと論文の書き方の参考になるページも紹介しておきます。

https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/

因果推論の科学 The Book of Why the New Science of Cause and Effectの紹介

本屋で「因果推論の科学」という本をみつけて購入しました。

「因果推論の科学 「なぜ?」の問いにどう答えるか 」 2022/9/12発行

ジューディア・パール (著), ダナ・マッケンジー (著), 松尾 豊 (解説), 夏目 大 (翻訳) 文藝春秋

購入後、青木薫さんの書評をみましたがよさそうな本です。https://honz.jp/articles/-/52355

著者のパールは2011年に有名なTuring賞を授賞している「人工知能の巨人」だそうです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授で、AI分野から統計学へと研究の焦点を移した人で、因果推論ダイアグラムDAG (Directed Acyclic Graph)の発明者です。この本は因果推論についてその歴史からはじめて、詳しく一般向けに解説されています。因果推論というのは、たとえば新型コロナウイルスのワクチンは本当に効くのか?mRNAタイプのワクチン接種後の死亡や副作用の原因は本当にワクチンなのか?などの問題に対して現在とりうるかぎり最高の答えを導き出す方法を提供する手法と期待できそうです。本当の原因・結果と、単なる関連との区別がつけられるのか?どうしたら原因から生じた結果であるか、単なる関連にすぎないかを区別できるように、実験を設計したり、データの収集・解析法の設計に役立つ方法です。もちろん今得られているデータをもとにした推論にすぎないわけで、新たな視点、あらたなデータがみつかれば推論結果はおのずと変わってくることに注意しなくてはなりません。この本をよむのに参考になるブログ記事として以下のものをおすすめします。因果推論ダイアグラムDAGのわかりやすい解説の第一回目です。

https://www.krsk-phs.com/entry/DAG1

このブログには因果推論について詳しく解説されているので参考になります。また因果推論についてさらに学びたい方は、ハーバード大学の先生が無料で公開している以下の教科書をご覧になるといいでしょう。

“Hernán MA, Robins JM (2020). Causal Inference: What If. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.”

出版前の本ですが、次のページから、pdfやコード、データもダウンロードできます。

https://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book/

この本の勉強会の記事も公開されていて勉強の参考になりそうです。

https://openbox-stat.net/archive/category/%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E6%8E%A8%E8%AB%96

動画も公開されています。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSb5Qurgw73lvEpXMzkl0GptNU5HIQOlc

https://youtu.be/efT7gPjTpHI

クリックケミストリーの解説記事二本が東京化学同人のサイトで公開中です

今年のノーベル化学賞は糖鎖生物学の研究者のBertozziさん他に贈られました。彼女とは何度かメールでやりとりして、線虫C. elegansのコンドロイチン合成システムの細胞内動態を、クリックケミストリーで可視化できないか議論したことがあります。彼女は今年の生化学会の特別講演でも動画で講演されています。生化学会開催中の会員学会割引があるので、出版社の東京化学同人のサイトをみると、ノーベル化学賞関連記事と題して、クリックケミストリーの解説記事が二本、無料公開されていました。

http://www.tkd-pbl.com/book/b614713.html

今年のノーベル化学賞の理解に最適ですのでご覧になるのをお勧めします。

こちらのこのブログの過去記事も、まだご覧になっていない方はご覧ください。

科学者が主人公の朝ドラが放送されるようです―牧野富太郎

朝ドラをときたまみることがあります。15分の朝ドラ(テーマ曲をのぞくと12分ちょっと)というのは学会での口頭発表の時間とほぼ同じです。学生さんも朝ドラが好きな人が多いので、学会発表の講演の構成を朝ドラのストーリー展開を参考に組み立てるとよいとアドバイスしたりしました。たった12・3分で結構たのしませてくれたり、はらはらドキドキさせてくれたりする朝ドラをお手本に、学会の口頭発表も聴いている人が聴いて良かったと思えるような構成にするのはそんなに難しくないわけです。あと発表の注意点ですが、一番危険なのは、スライドにピカチュウなどの流行のキャラクターを(発表内容と関係ないのに)入れることです。学会にはまじめな先生が多いので、それだけで研究費獲得の確率が大幅低下する可能性が高いです。あと、NHKなどのニュースでおなじみの「あるもの」という言葉を使うのもやめましょう。「「あるもの?」そんなこといってないで、さっさと最初から名前を言え!」と思われて、聞いている研究者から反感をかうこと請け合いです。

朝ドラをときたまみることがあります。15分の朝ドラ(テーマ曲をのぞくと12分ちょっと)というのは学会での口頭発表の時間とほぼ同じです。学生さんも朝ドラが好きな人が多いので、学会発表の講演の構成を朝ドラのストーリー展開を参考に組み立てるとよいとアドバイスしたりしました。たった12・3分で結構たのしませてくれたり、はらはらドキドキさせてくれたりする朝ドラをお手本に、学会の口頭発表も聴いている人が聴いて良かったと思えるような構成にするのはそんなに難しくないわけです。あと発表の注意点ですが、一番危険なのは、スライドにピカチュウなどの流行のキャラクターを(発表内容と関係ないのに)入れることです。学会にはまじめな先生が多いので、それだけで研究費獲得の確率が大幅低下する可能性が高いです。あと、NHKなどのニュースでおなじみの「あるもの」という言葉を使うのもやめましょう。「「あるもの?」そんなこといってないで、さっさと最初から名前を言え!」と思われて、聞いている研究者から反感をかうこと請け合いです。

さて今日の本題です。来春のNHKの朝ドラは科学者の牧野富太郎が主人公だそうで科学者が主人公の朝ドラは珍しいので楽しみです。

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=33025

高知出身の方で、高知で糖質学会があったとき牧野富太郎についての特別講演を聞いてとても興味をひかれました。牧野植物図鑑は有名です。

自叙伝が国立国会図書館の個人送信資料でよめます。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2987672/63

こちらの少年少女科学名著全集第18巻の子供向け伝記はよみやすいです。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1655708/12

またこちらの本格的な伝記も面白そうです。

「牧野富太郎」 高橋磌一 著[世界伝記全集] 講談社 昭和35年

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/16286120

小学校を二年で中退して、やがてその小学校の教員になったり、東大におしかけて出入りをゆるされ、やがて東京大学助手から講師になったりと、この伝記の末尾の年表をみるだけでも波乱万丈の生涯だったことがわかります。

牧野日本植物図鑑はカラーではないですがイーテキスト研究所が公開してくださっているものが見やすいです(1100ページほどもあるpdfで、なんと植物名で検索可能なように検索キーワードをいれてくれているpdfです)。

https://www.etext.jp/makino/makino.html

イーテキスト研究所からは有料、無料の本がいろいろでていて、会社のホームページをチェックすることをおすすめします。

https://www.etext.jp/index.html

https://www.etext.jp/shuppan/shuppan.html

写真はこの頃の青空です。桜の木の葉もだいぶ散ってきています。でも今日は夏日で25℃越えの一日でした。半袖でした。

追記:昨日は記事を書いている途中でPCがブルースクリーンになってしまい、最後の部分が画像抜きになってしまいました。本日PCを直して昨日の記事に画像を入れたのでお知らせしておきます。

VirtualBoxのupdate (11/12追記有)

以前書いたWindows7からlinuxに乗り換える記事の中で、乗換え方の一つにVirtualBoxというソフトウエアを利用する方法があると紹介しました。VirtualBoxはOracleが提供している仮想OSを動かすソフトウエアです。

https://www.virtualbox.org/

WindowsでLinuxなど別のOSを動かすことが簡単にできるので重宝するソフトです。WindowsでLinuxを動かす方法については以前記事にしましたので興味のある方はそちらを参照してください。

VirtuaBoxは有名なOracleが提供しているオペレーティングシステムOSの仮想化ソフトです。現在Windows, Linux, Macintosh, とSolarisの動いているコンピュータ(ホスト)で利用できて、それらホストのOS上で、ゲストのOSとしてWindows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x と4.x), Solaris and OpenSolaris, OS/2, and OpenBSDを動かすことができるそうです。このソフトをWindows7 やWindows10あるいはMacで動かして、Linuxを動かすことが簡単にできます。Linuxの練習にはもってこいのシステムです。Windows10ではLinuxのコマンドラインインターフェイスやグラフィカルユーザーインターフェイスも動くようになりましたが、手軽にグラフィカルユーザーインターフェイスを動かすにはVirtualBoxのほうが簡単です。以前の記事を参照してインストールすれば、手軽にLinuxのコマンドラインとグラフィカルインターフェイスが利用できるようになるのでまだ使っていない方は一度使ってみてください。

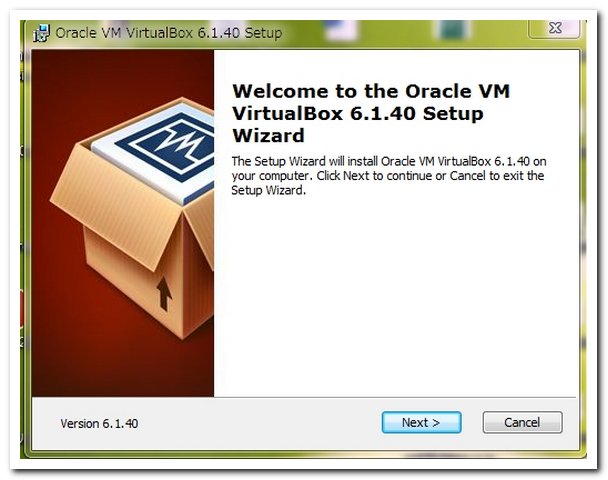

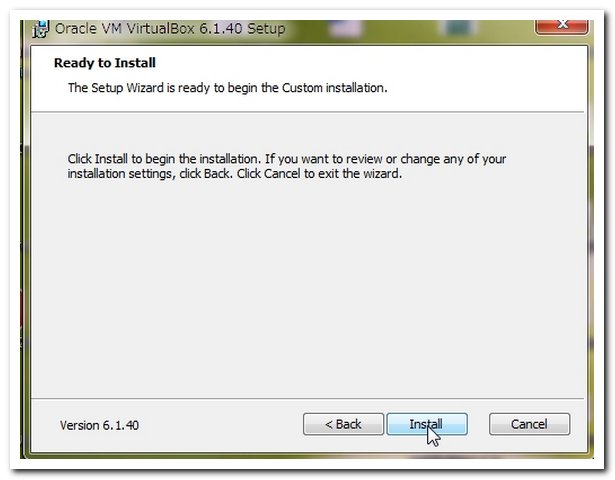

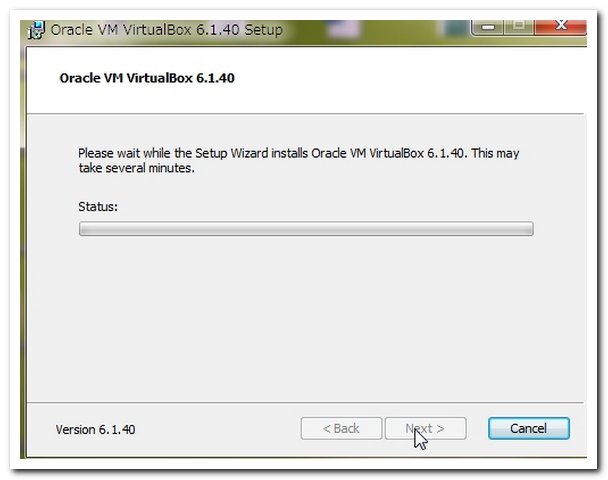

今日の本題は、すでにインストールしてあるVirtualBoxのアップデートの仕方です。アップデートがあると、VirtualBoxを起動した時に報せてくれます。アップデートをダウンロードしてからの手順を自分用のメモをかねて、以下にまとめておきます。

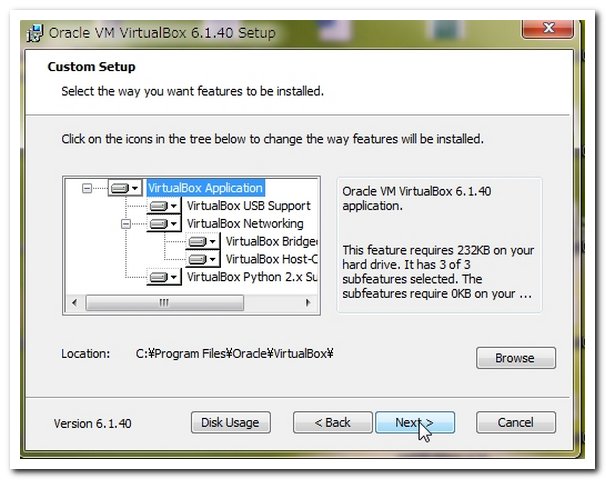

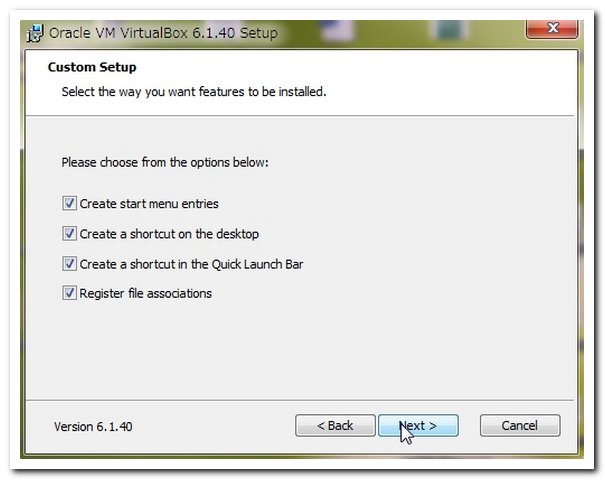

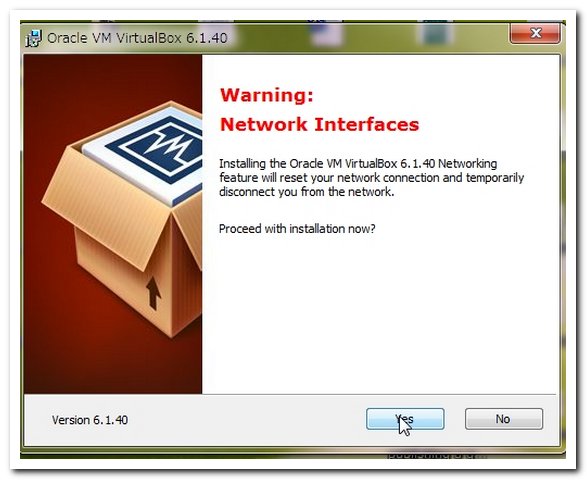

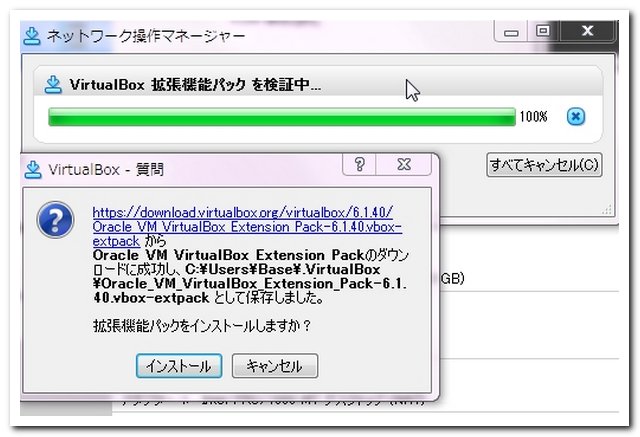

アップデートのお知らせがきたら、適当な場所にVirtualBoxのインストーラーをダウンロードしますVirtualBox-6.1.40-154048-Win.exeなどというファイルです。インストールする前に、インストール先のフォルダを確認しておきましょう。C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exeなどが普通のインストール先です。念のため、インストール先の空き容量を確認しておいてください。インストールできない原因の一つはインストール先のディスクの空き容量不足です。確認できたら、さきほどのファイルをダブルクリックしてインストール開始します。途中でWarning: Network Interfacesというのがでますが、Yesですすみます。(下の図の1-7参照)

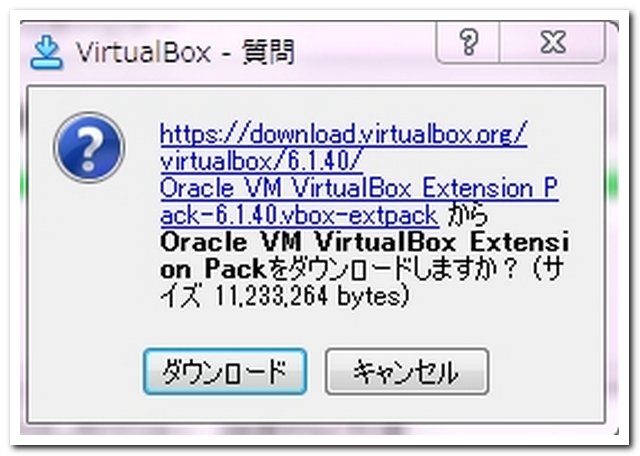

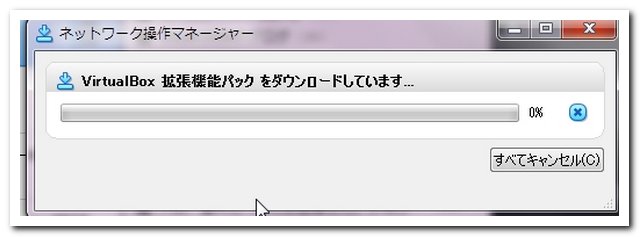

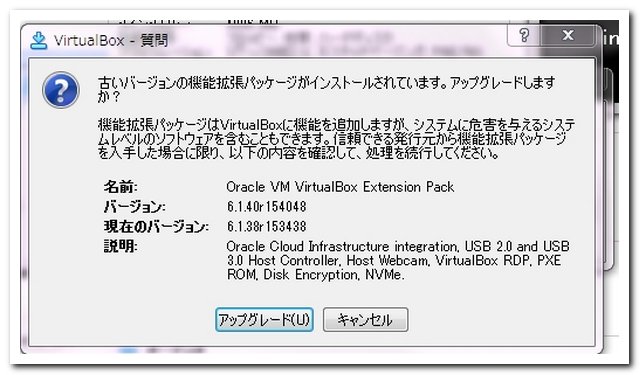

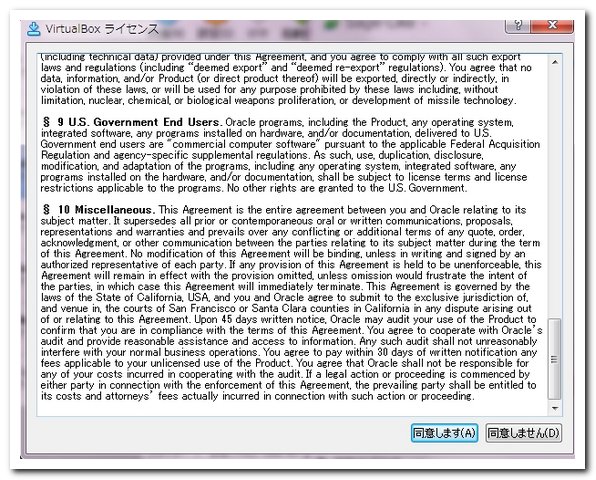

インストールが終わったらfinishボタンを押してプログラムを起動します。「Oracle VirtualBox extension Pack (拡張機能パック)の古いバージョンがインストールされています。最新版をインターネットからダウンロードします」かときいてきたらダウンロードボタンを押します。ファイルをネットでさがしてくれて、「ダウンロードしますか」ときいてくるのでダウンロードを押してください。次の質問がきたらインストールボタンを押します。「古いバージョンがインストールされています」といってきて、「アップグレードしますか」ときいてきます。アップグレードボタンを押してください。ライセンス条項が表示されます。プルダウンで下まで読んで同意しますをお押します。「インストールに成功しました」とでたらOKです。(下の図の8-12参照)つぎに「ダウンロードしたextension packを本当に削除しますか」と聞いてきます。削除を押します。もう一回きいてくるので削除を押します。これで終わりです。起動ボタンをおして起動します。Linux MintなどゲストOSを起動したら、右上などにVirtualbox Guest Additions update availableと出ます。でていなかったら、通知メニューをクリックして表示してみてください。

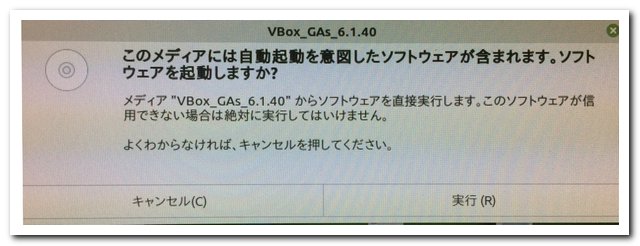

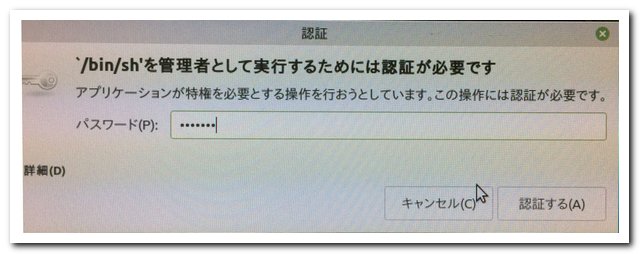

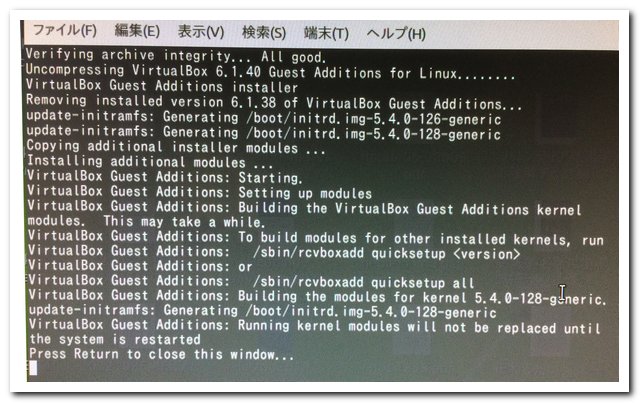

以下はLinux Mintでの例です。デバイスメニューからGuest Additions CD イメージの挿入を選ぶと、最新のGuest Additionsをダウンロードしようとします。ダウロードしてください。もしダウンロードの警告メッセージがでないときは、VirtualBoxを起動したら最初に開く画面であるVirtualBoxマネージャーをみて、ストーレッジにすでにGuest Additonsが入っていないか確認します。もし既に入っていたらストーレッジを空にしてから、ゲストOS(今の場合Linux Mint)を起動してみて下さい。今度は自動でGuest Additionsをアップデートするメッセージが出ると思います(下の図13)。メッセージがでたら、実行を押し、管理者パスワードをきいてきます(図14)のでパスワードを入れると、あとはコマンドラインで自動でダウンロードからアップデートまでやってくれます(図15)。終わったら(図16)再起動して操作終了です。

ファイルやフォルダを比較できるソフトWinmergeが便利です。

今日は二つのプログラム(コード)を比較するのに役立つソフト Winmerge

https://winmerge.org/?lang=ja

を紹介します。コードを書いたけど動かないので、教科書のコードと比較したいとかいうときに最適のソフトです。ファイルだけでなくフォルダの中身の比較も可能です。日本語版https://winmergejp.bitbucket.io/

もあって、ダウンロードしてインストールするとすぐ使えます。

プラグインもいろいろあって、word excel pdf powerpointファイルなどを比較することもできます。

https://lifetime-engineer.com/winmerge-word/

に次のプラグインの紹介があります。

http://freemind.s57.xrea.com/xdocdiffPlugin/

ためしてみてください。