私が大学院生のころ、新聞でクローン人間が誕生したという本が刊行されたと、大々的に報道されて、大騒ぎになったことがあります。In His Image―The Cloning of a Manという本で、著名な科学ジャーナリストのDavid M. Rorvikの書いた本です。本のカバーによると、

”1973年の9月、科学ジャーナリストのDavid M. Rorvikのところに電話がかかってきました。クローン人間をつくるのでその記録をとってほしいというような内容の億万長者からの電話だったそうです。”

この本は。その顛末を記録した本というふれこみで出版されました。この本によるとクローン人間をつくるという試みは成功し、その子は元気に育っているとあります。Internet Archiveでさがしてみるとこの本が貸出で読めることがわかりました。

https://archive.org/details/inhisimageclonin0000rorv_z1v4

借りて文献をご覧になるとわかりますが、著者はGurdonさんのクローニングの成功や、Mintzのクローニングの業績などもよく調べていて、その当時の知識からするとこの本で述べている方法で、ヒトのクローニングができるのではないかと思わせる内容でした。当時この本を読んで、クローン人間が本当にできている可能性が高いと話していた発生生物学の先生もおられました。クローン人間は本当に誕生したのでしょうか?

可能性について考えてみたいと思います。今日は、ブログサイトの復元がまだ終わらないのでここまでで記事を終えます。

The Nomura Institute of Glycosciece Blog

野村一也 「科学を学ぶ人のために」 九大野村研ホームページの拡張版です

細胞生物学の標準教科書: Molecular Biology of the Cell の第7版がでています。

お知らせ:WordPressの不具合で固定ページの一つ、「日替わりリンクなど」 に新規記事の追加ができなくなっています。明日復元しますが、今日追加中に消えた記事は以下にありますのでご覧ください。

大学生協には今年の7月ごろにMolecular Biology of the Cellの第7版がならんでいたそうです。

https://wwnorton.com/books/9780393884821

私はうっかりしていて、新版がでたのを知りませんでした。

この教科書、細胞生物学の定番の教科書で手元において、新しいことを知りたいときに開くと便利な本です。学部生が生命科学系の大学院を受験したいときには、この本の日本語版をよんでおけばまず合格間違いないという本です。うちの奥さんも大学院受験のときは何度もこれを読んで受験していました。その後の研究の基礎になる力がつくこと請け合いの本です。細胞生物学、分子生物学、免疫学、癌の生物学などなど盛りだくさんの内容がつまった手元においておくべき本です。第6版は2014年刊でしたが、すでにゲノム編集のCRISPR-Cas9のことが載っていて講義にも役立ったのを覚えています。今回の第7版には相分離生物学の項目もすでの入っていて、最も新しくて信頼できる教科書としておすすめします。この本はW W Norton & Co Incが刊行している本で、最近私が買ったMiesfeldのBiochemistry 第2版と同じ出版社です。ここはいい本をだしていますね。この本は、ebookもオンラインで読めるようになっているようです。ただ一冊でネットにつながずに読める電子ブック版は、買おうかとさがしてみましたがみつけられませんでした。第6版の日本語版の電子ブックは出ていたと思いますが、章ごとに販売していてそれが、学生や私が気軽に買える値段ではなかったと記憶しています。英語のペーパーバック版は生協で14000円弱で買えるので、こちらを買って手元におくのがいいと思います。学部生は日本語版がでたら買うのをすすめます。これはMiesfeldのBiochemistryの時に書いたのと同じ理由です。

今日の福岡は朝うっすら雪が積もっていました。この冬一番の冷え込みでした。

田崎晴明先生の最新の動画です。【一般向け講義】『ミクロとマクロを結ぶ科学:小さくてあまり面白くなさそうなものがすごくたくさん集まると新しい面白い性質が勝手に生まれてくるという話』

先日 田崎晴明先生のサイトの紹介をしました。実は分子研での先生の生中継動画の紹介ができなかったので、それに関する動画などの情報を再紹介したのでした。昨日、その動画が 再編集の上、公開されたので紹介しておきます。https://youtu.be/79LnbFgRZAE

この頃は動画が充実していますね。昨日参加していたゲノム解析の講習会も動画が多分、年内に公開される予定とのことでした。Jupyter notebookも含めてgit cloneしたら、手を動かしながらゲノム解析を学べるのでおすすめです。昨日の講師のお話では、最近はPythonをバイオインフォマティクスで使う割合が増えているそうです。それは生物系でないコンピュータ科学者や物理の人がバイオインフォマティクスに参入してきて、その数が増えているためだろうとのお話でした。ゲノム科学での統計解析や処理ではRを使う方がまだ信頼性が高く、Pythonにない統計解析方法のライブラリなども充実しているので、やはりRの習得は役立つようです。どちらも無料で習得もしやすいのでおすすめのプログラミング言語ですね。

深層学習を利用した新規のタンパク質の設計の実際

深層学習を利用した新規のタンパク質の設計というタイトルでNIH video castでワシントン大学のDavid Baker教授の講演が公開されているので紹介します。

https://videocast.nih.gov/watch=46050?jwsource=cl

生化学出身(ノーベル賞を受賞した Randy Schekman教授のラボ出身)のこの先生はタンパク質立体構造を予測するRoseTTAFoldの開発でも有名な方です。自在にタンパク質を設計できるなら、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に結合する、小さな容易に変性しないタンパク質をつくって薬として使えるはずです。講演はまさにそういう研究成果の解説からスタートしています。深層学習の手法をつかって自在に設計された機能性タンパク質を利用して病気の治療や、新たなな感染症の出現に対抗できるかもしれません。ビデオを是非ご覧ください。

今日は先進ゲノム支援の中級者情報解析講習会に参加していました。

今日は先進ゲノム支援PAGSの情報解析支援が開催されている中級者情報解析講習会で勉強していました。ZoomのWebinar形式の講習会です。ゲノム解析に必要なPythonの使い方を実際例とともに学べる講習会で、後日資料とビデオが公開されるとのことで公開されましたらこのブログでもお知らせしようと思います。

https://www.genome-sci.jp/bioinformatic

初級講習会の資料や動画も上のページからみられますので、Pythonをバイオインフォマティクスで使いたい人はこのあたりの講習会から始めてみるのも良いと思います。

このweb pageには、参考書やpython 入門サイトも紹介されていますので、是非ご覧ください。2019年開催の中級講習会の動画や資料はこちらにあります。

https://www.genome-sci.jp/lecture201910 書籍化されているそうです。

講義はこんな感じです。

https://youtu.be/Fo6-hlWgNPQ

Jupyter notebookの資料もダウンロードできるので、わかりやすいです。

以下は私の今日の失敗談です。今回の講習会、私はWindows10のPCで受講するつもりで、AnacondaをインストールしたWindows10のPCに、受講に必要な追加モジュールのインストールをはじめました。Windows10で全部インストールできると思っていたので、WSL2(Windows Sussystem for Linux 2)は使いませんでした。8個ある追加モジュールのインストールは思いのほか時間がかかり、昨夜4個インストールした後 疲れて寝てしまいました。残りの4個のインストールを今朝はじめたのですが、最後の一個の追加モジュールをコマンドラインから、conda install -c conda-forge scikit-miscとうちこんで、インストールを試みました。ところがscikit-miscのインストールはできず、Anacondaのサイトで検索してみろと言うメッセージが出て終了してしまいます。さっそくGoogle検索してみると、なんとWindowsにはこの追加モジュールはインストールできないらしいとわかりました(インストーラーがないのです)。あと1時間ほどで講習会が始まるので あせりました。急遽、Ubuntuの入っているPCを起動、Anacondaをいれて、コマンドラインで追加モジュール8個を順次インストールすることにしました。やってみるとUbuntuではWindows10の時と違って、8個の追加モジュールのインストールは、スムーズで時間もそれほどかからず終わりました。最後のscikit-miscという追加モジュールも数分でインストールできました。今回の講習会の資料が公開された時、Windows10や11で勉強するには、WSL2を使うのがよさそうです。

RNA研究の発展の歴史を生き生きとたどり現代の最新の知見まで紹介する本の紹介です。

RNA, the Epicenter of Genetic Information by John Mattick and Paulo Amaral

という本が今年出版されました。オープンアクセスの本ですので、以下からダウンロードできます。https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/90454

RNAはDNAに蓄えられた情報を展開する役割をもつ重要な分子です。RNAといえば昔はリボソームRNAとメッセンジャーRNAとtRNAしか知られていなかったのですが、近年の様々な種類の制御RNAの発見はまさにルネッサンスのような革命でした。RNA研究は21世紀の生物学だといわれています(注参照)。この本は、RNA研究で著名な研究者である二人の著者が、RNA研究の歴史をたどりながら、RNAの生命における役割を読みやすく紹介している本です。RNA研究の歴史を先人の誤りや偏見、試行錯誤などをたどりながら、RNAの機能と科学研究の進展の実際の姿を理解できるよい本ですので、是非pdf版をダウンロードして読んでみてください。ワトソンの有名な本「二重らせん」をしのぐ本かもしれません。Kindle版もAmazonで0円で売っていますので、Kindleでも無料で読めます。

今日は福岡は初雪でした。午後、宝満山のほうをみると、白い雪が舞っているのが見えました。自宅のほうでも雪がちょっと舞っていました。いよいよ冬到来です。

註:糖鎖生物学も21世紀の生物学の中心だと個人的には思っています!

日本語で物理学をしっかり解説しておられる田崎晴明 先生のサイトは必見です。

https://www.gakushuin.ac.jp/~881791/indexJ.html

こちらは、学習院大学理学部物理学科 教授学の田崎晴明(たざき はるあき)先生( Hal Tasaki) のホームページです。このページには、こちらには私がたびたびこのブログで紹介して推薦している教科書「数学:物理を学び楽しむために 」へのリンクもあります。先生によると、「これは、主として物理学(とそれに関連する分野)を学ぶ方を対象にした、大学レベルの数学の入門的な教科書である。 高校数学の知識を前提にして、大学生が学ぶべき数学をじっくりと解説する。 最終的には、大学で物理を学ぶために必須の基本的な数学すべてを一冊で完全にカバーする教科書をつくることを夢見ているが、その目標が果たして達成されるのかはわからない。 今は、書き上げた範囲をこうやって公開している。」という無償提供されている優れた教科書です。

https://www.gakushuin.ac.jp/~881791/mathbook/

その他、講義資料や、動画へのリンクもあります。動画には、先生が公開されている量子力学や熱力学などに関する一般向け、学生向けの講義の他、先生の英語の講義も観ることができます。また日本語や英語で書かれた教科書などのへのリンクやサポートページへのリンクもありますのでご覧ください。物理学が好きな人には一般の方をふくめて、必見のサイトです。次の動画は、2022年6月の理系一般向け講義で『相転移と臨界現象の統計物理学:小さくてあまり面白くないものがすごくたくさん集まると勝手にびっくりするような面白いことをやり始めるという話』というタイトルです。https://youtu.be/GxH7cD6I1zo

スライドも先生のサイトからダウンロードできます。

雪の話 2022 その2

雪といえば雪の結晶の美しさは有名です。雪ができるためには摂氏マイナス40度以上では氷晶核の存在が必要とされています(その温度以下では自発的に雪になるそうです)。地上に積もったばかりの新雪で、地面や樹木に汚染されていない部分を慎重に調べたところ、世界各地の新雪のほとんどの核が生物由来だとわかったという論文が2007年に雑誌Scienceに掲載されています。核をリゾチームで消化するとか、100度で熱処理すると核としての活性を失うそうで、まちがいなくバクテリアが雪の結晶ができるための最初の段階で働いていることがわかったそうです。最近の論文では実際バクテリアが回収されたりもしています。バクテリアは糖鎖をふんだんにふくんだ外膜などをもっていますから、おそらくバクテリアの周期的に配列している糖鎖が、水分子を配向させて雪をつくっているのだろうと私は考えています。人工雪をつくるときには、殺菌したPseudomonas syringae (グラム陰性菌) を加えているそうです。このグラム陰性菌は植物に感染すると霜害をひきおこすバクテリアです。一般にグラム陰性菌は外膜という構造をもっていますが、このバクテリアの外膜に存在するタンパク質であるinaZが氷晶形成をするように水分子を配置するのだそうです。それでマイナス2度くらいでもバクテリアが氷晶核形成に働いて氷ができるそうです。 inaZはアイナ ジーと読みます。ice-nucleation active bacteriaが持っているタンパク質なのでinaと命名されているのです。inaXとかいうタンパク質もあります。詳しく書いてある論文を一つ紹介しておきます。タイトルは

Ice-nucleating proteins are activated by low temperatures to control the structureof interfacial waterというもので、以下のリンクからpdfがダウンロードできます。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7895962/pdf/41467_2021_Article_21349.pdf

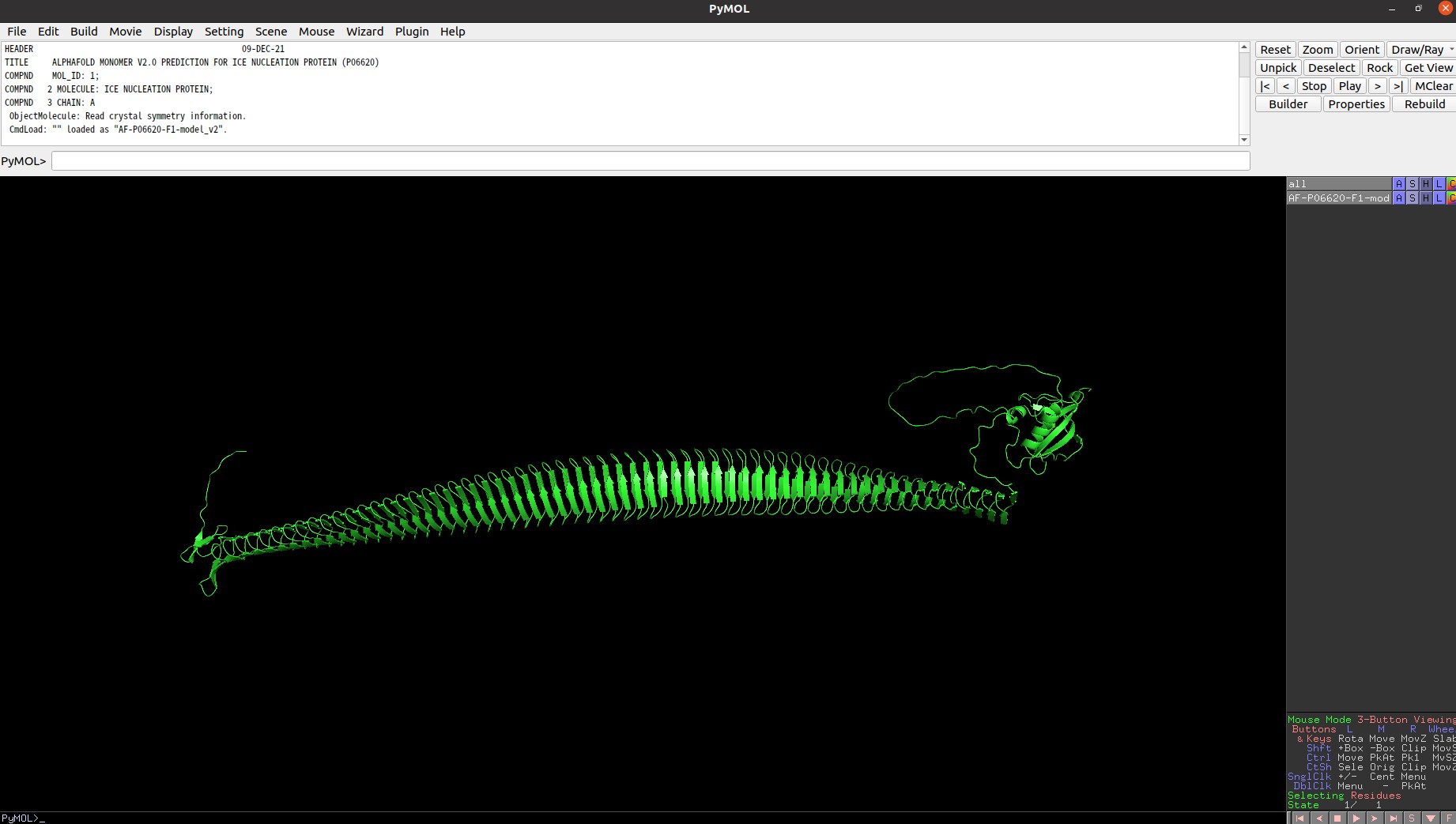

この氷核細菌は空にも飛んでいて、雪や雲の形成に働いていると考えられています。氷晶核形成の能力が高いので、人工降雪機では氷晶核形成のためにinaZをもつバクテリア菌体を添加した水を使っているそうです。inaZってどんな形をしているかは以前の記事で紹介しました。こんな形のタンパク質です。

これは面白い形ですね。βシートがやたらに長いです。これを見ると、たしかに氷晶核をつくりそうな気がしませんか?二つほどYouTubeの動画を貼り付けておきますのでご覧ください。

ソチオリンピックでこのバクテリアが人工雪つくりに使われたという動画も貼り付けておきます。

雪の話 2022 その1

日本の各地で雪が降り始めました。今年の1月17日の記事で、雪について、中谷宇吉郎さんの本を紹介しました。以下に再録しておきます。

2022/1/17

今年は雪が多いので、雪についての記事をブログに書こうとしています。雪といえば中谷宇吉郎の有名な本、「雪」が思い浮かびます。青空文庫で読むことができます。世界ではじめて人工雪を作った先生が、はじめて顕微鏡で雪の結晶の写真をとったときの苦労話など、楽しく読めて感銘をうけること請け合いの名著です。https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/52468_49669.html

また雪華図説などについての随筆などもおすすめです。

https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/57860_60232.html

https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/57861_60233.html

今日、個人送信資料を利用しようと国立国会図書館デジタルコレクションのトップページをみると、ちょうど雪の話が掲載されていました。https://dl.ndl.go.jp/

そこにある常設展示.第134回「雪-冬に咲く華-」よりというリンクには、世界の雪の研究のはじまりについての文献がいろいろあげられていました。天文学者のケプラーが雪が六角形だと知っていたとか、「中国の前漢時代の学者韓嬰は 2000 年以上も昔に雪の結晶が六角形であることを「韓詩外傳」の中に記しています。」などという記述もあって興味をかきたてられます。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999411_po_134.pdf?contentNo=1

また、中谷宇吉郎さんの画像がきれいで読みやすい本が紹介されていました。創元文庫の

「冬の華抄 上」 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1372146

です。この本は、検索で中谷宇吉郎というキーワードではでてきませんでした。なぜかはよくわかりません。この本の下巻も探しにくいので、私がみつけたリンクを下に載せておきます。個人送信資料がみられる人はご覧ください。

「冬の華抄 下」 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2421593

明日は、雪と生物の話をする予定です。

量子テクノロジーを理解するための新刊書(無料の英語版)を紹介します。

量子テクノロジーを鳥瞰するという本が最近でました。 Olivier EzrattyさんによるUnderstanding Quantum Technologiesというタイトルの本で、著者のサイトからpdf版の本が無料でダウンロードできます。

https://www.oezratty.net/wordpress/2022/understanding-quantum-technologies-2022/

量子物理学の応用を量子力学の基礎からはじめて、量子コンピュータや量子アルゴリズム、量子暗号、量子生物学など、ほんとうに広範囲にわたってまとめている本です。読者が非専門家の場合はどこを読めばよいか、学部生が読むべき部分はどこかなどの読み方の手引きもはじめのほうにあります。もともとはフランス語ででていた本の英語版(フランス語版から数えて第5版、英語版の第二版)だそうです。なんと図版は900以上、ページ数は1128ページという本で2021年にでた英語版が836ページだったそうで、大幅な改定版ですね。本の後のほうには量子物理学の疑似科学での利用例なども取り上げられています。病気をbiphotonというもので診断治療するとか、水に記憶が残るとかいうNatureにでた論文の詳しい解説もあって、その最近までの発展なども詳しく書かれています。一昨日、日本での講演動画を紹介したハメロフ、ペンローズの意識の量子論なども酷評されています。面白いです。無料でダウンロードできる英語の本ですので、是非著者のサイトからダウンロードして面白そうなところを読んでみてください。 著者はもともとはマイクロソフトの技術者でVisual Basicを作ったりしていた人だそうで、現在は量子テクノロジーの会社を経営したり、フランス政府のコンサルタント、企業のコンサルタントなどをしている方らしいです。