今朝はひさしぶりに ほんげんぎょう を見にでかけました。朝6時半点火が二か所、午前8時点火と午前9時点火の合計4カ所での実施です。私達は6時半点火と8時点火を見に行きました。夜半には激しい雨が降ったので心配していましたが、点火時刻前には止んで、濡れることもなく現地に到着しました。火を扱う行事なので消防団の消防車もやってきて近くで皆さんそばで、待機してくださっていました。しだいに夜があけてきて、左の写真のころには、空にまんまるの月がかかっているのが、雲の間から見えていました。火の粉をあびるとよいことがあるそうです。

今日のリンクは面白いSFの読めるサイトの紹介です。

「毎月27日は仏壇の日! 八島游舷の創元SF短編賞受賞作「天駆せよ法勝寺」を期間限定無料公開」と題された、Web東京創元社マガジンのサイトです。サイトから「てんくせよ ほっしょうじ」という短編SFがいまのところ無料でよめます。いつまで限定公開しているのかはわかりませんのでお早めにお読みください。

http://www.webmysteries.jp/archives/30623071.html

佛理学という言葉をはじめて知りました。お寺が宇宙船になって宇宙を飛ぶというお話で、面白いですよ。著者の八島游舷さんのサイト

https://yashimayugen.com/

にはこの作品で使われている用語を開設した用語集

https://yashimayugen.com/works/related-info/hosshoji-glossary/

やIME用の変換辞書

https://yashimayugen.com/wor/related-info/buddhic-terms-dictionary/

なども用意されていて のりのりのサイトです。

「応信せよ尊勝寺」https://www.amazon.co.jp/dp/B0BFQ6NRL7/というこの短編の前日譚も刊行されており、長編版も執筆中とのことで楽しみです。

今日の元旦は、世界遺産の「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

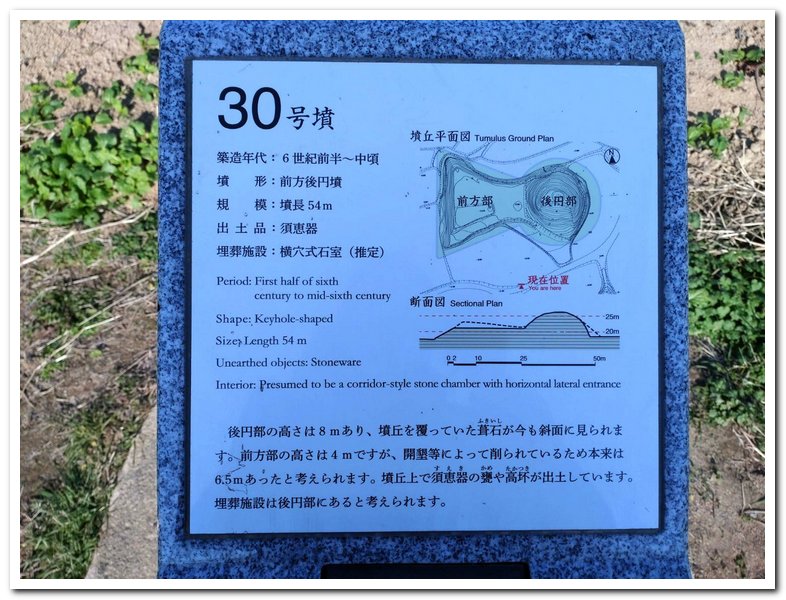

今日の元旦は、世界遺産の「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 宗像氏の古墳で、円墳と前方後円墳が40以上群れをなして築造されているのをはじめてみました。壮観でした。写真は案内所のモニュメントと、古墳群を駐車場からみた様子です。沢山の円墳がならんでいて奥のほうに前方後円墳がありました。下には一番近くにあった前方後円墳(30号墳)の写真も載せておきます。本当にゆっくり散策できて心洗われる経験ができました。四季折々におとずれてみたい場所です。是非皆様も機会をみつけて訪れてみてください。

宗像氏の古墳で、円墳と前方後円墳が40以上群れをなして築造されているのをはじめてみました。壮観でした。写真は案内所のモニュメントと、古墳群を駐車場からみた様子です。沢山の円墳がならんでいて奥のほうに前方後円墳がありました。下には一番近くにあった前方後円墳(30号墳)の写真も載せておきます。本当にゆっくり散策できて心洗われる経験ができました。四季折々におとずれてみたい場所です。是非皆様も機会をみつけて訪れてみてください。

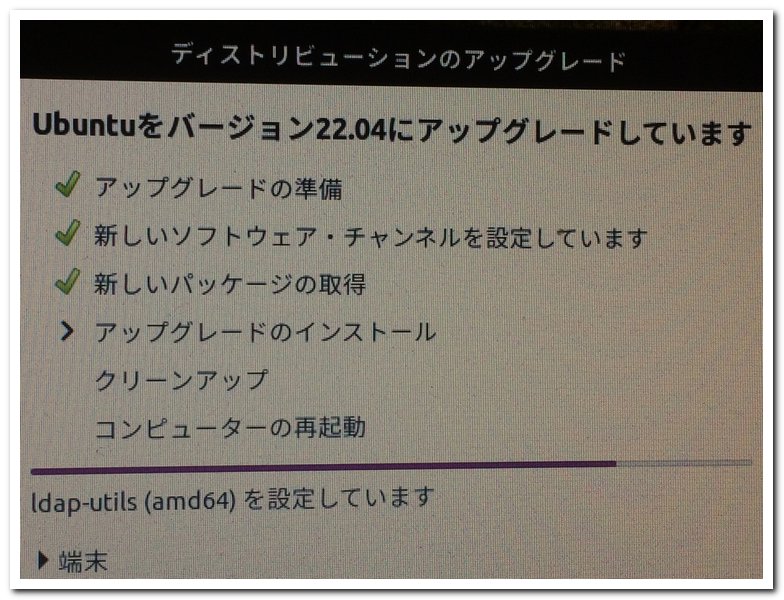

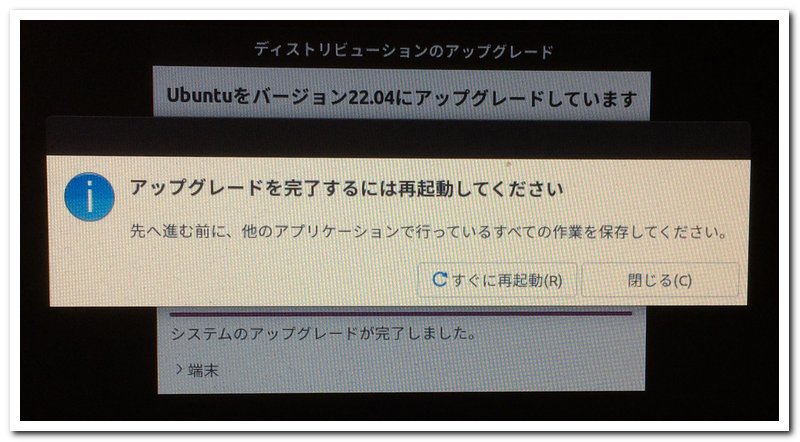

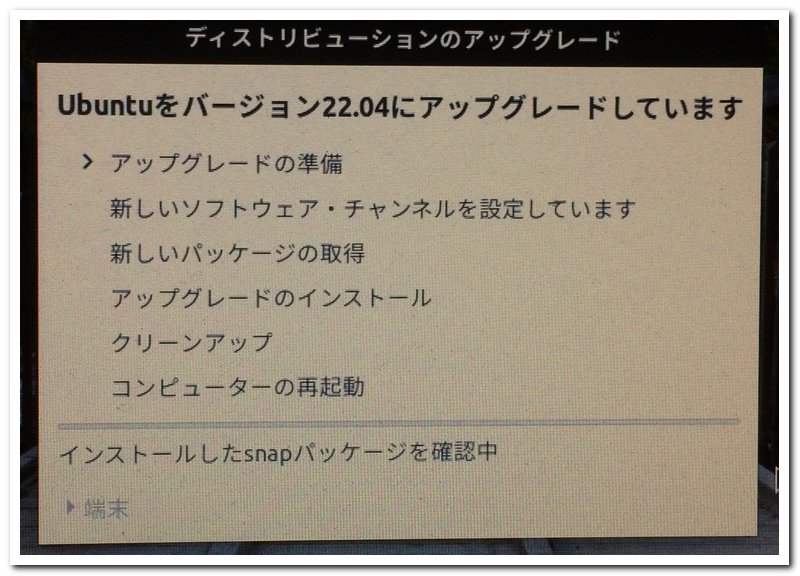

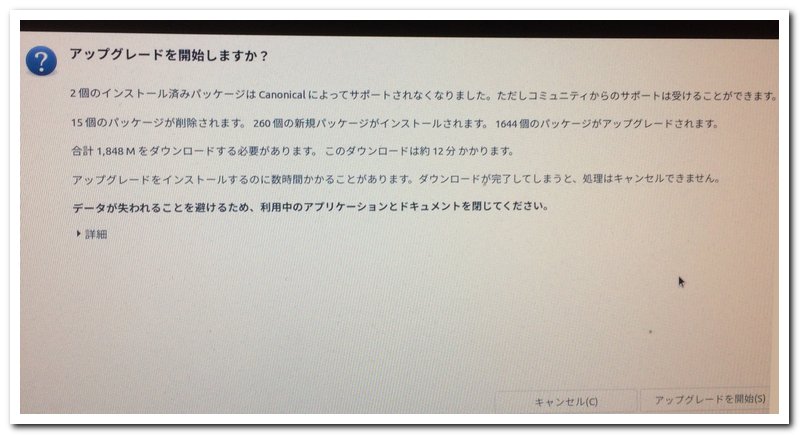

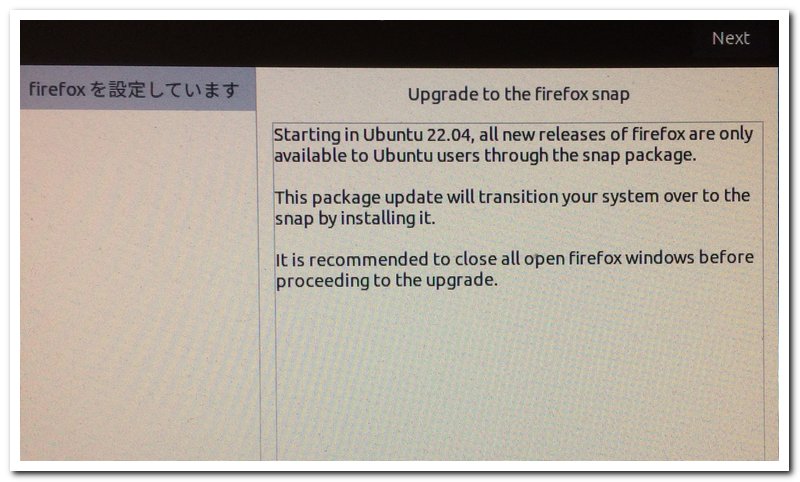

5)しばらくすると画面がすすんで次のようになります。

5)しばらくすると画面がすすんで次のようになります。