2022/4/28の「日替わりリンクなど」で、紹介した画像閲覧・処理ソフトの追加記事です。私がブログに画像をアップロードする前に、画像のEXIF情報を消したり、ファイルサイズを小さくしたりするのするのに使っているソフトの紹介です。私はFastStone Image Viewerというソフト(ホームユーザーは無料使用可能なソフトウエアです)を使っています。こちらからダウンロード可能ですので使ってみてください。https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm

画像名を一括で変更したり、画像の型式を変換する(例えばtiffファイルをjpegファイルに変換するなど)などもできます。スキャナでスキャンした画像から、余分な周辺部分を切り抜くのも簡単です。日本語はサポートされていないので英語のままで使いましょう。日本語化パッチというのもあるみたいですが、どんな人が作っているのかよくわからないので、日本語化はおすすめしません。

このソフトでどうやってjpeg画像から不要な余白を切り取るかを紹介しておきます。

スキャンしたjpegファイル(他の画像形式でも出来ます)から余分な余白を切り取る方法。

一括でやる方法があるのかもしれませんが、今回は手動でやる方法を試してみたので報告します。自炊するためにスキャンした本のページの画像から、余白部分など不要な部分を連続で切り取るのがとても簡単にできますのでお試しください。

①FastStoneImage viewerで処理したい複数の画像ファイルのあるフォルダを開きます(フォルダを作って処理したいjpeg画像をまとめておくのが便利です)。

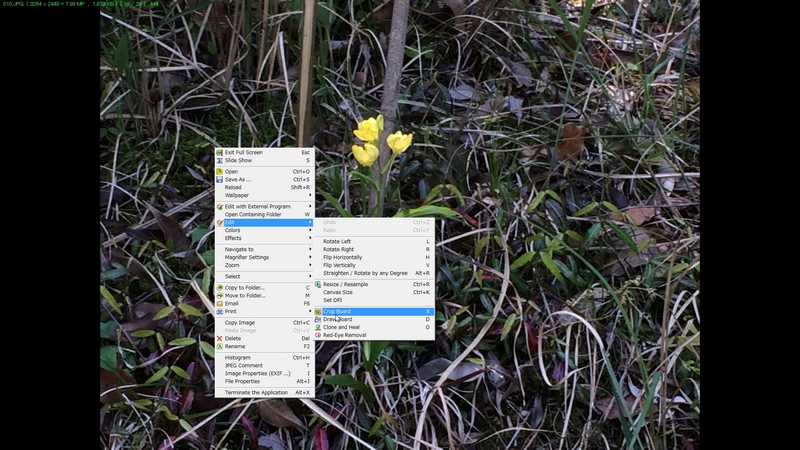

②画像viewerで画像を一つ開いて、画像上で右クリック。

EditのプルダウンメニューからCrop Boardを開きます。下の写真のようになります。

Crop Boardをクリックすると下の写真のような画面に替わります。

Crop Boardをクリックすると下の写真のような画面に替わります。

中央真下にある#マークをクリックすると、マウスでcropしたい範囲を選択できるようになります。マウスで余分な部分を切り取って残しておきたい範囲を選択します(上の写真のグリッド線)。この時、下にあるスライダでjpeg画質を設定できるので100%とかに設定しておきます。右下のCrop to Clipboardボタンの上にあるLossless Crop to Fileボタン(あるいはCrop to Fileボタンになっているかもしれません)でファイル名を指定して保存場所を指定した上でOKを押して保存します。下の写真のような画面で保存先、保存ファイル名、保存ファイル形式を選んで保存ボタンを押します。

中央真下にある#マークをクリックすると、マウスでcropしたい範囲を選択できるようになります。マウスで余分な部分を切り取って残しておきたい範囲を選択します(上の写真のグリッド線)。この時、下にあるスライダでjpeg画質を設定できるので100%とかに設定しておきます。右下のCrop to Clipboardボタンの上にあるLossless Crop to Fileボタン(あるいはCrop to Fileボタンになっているかもしれません)でファイル名を指定して保存場所を指定した上でOKを押して保存します。下の写真のような画面で保存先、保存ファイル名、保存ファイル形式を選んで保存ボタンを押します。

保存が終わると、自動的に次の画像が表示されています。cropの範囲は前の時と同じなので、一連のスキャン画像で同じ範囲を切り取るのは簡単です。前と同様にLossless Crop to Fileボタン(またはCrop to Fileボタン)を押してOKを押すと、前に選択した範囲と同じ範囲で、クロップされた画像が保存されます。こうして保存すると次の画像に替わるのでどんどん同じ範囲をクロップしていくことができます。こうして余分な領域を除いた画像ファイル群が簡単に作れますので、お試しください。スキャンした画像から自炊pdfファイルを作ったりするのもwindowsの標準機能で簡単です。Crop Boardで次の画像を選ぶには、矢印キーを押しても可能です。

たまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの、仕方がないわと云った。

たまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの、仕方がないわと云った。