今日は計算生命科学の基礎というeラーニングシリーズのYouTube動画を紹介します。

計算生命科学の基礎9という一連の動画は役立ちます。

この動画は、神戸大学の神戸大学の計算科学教育研究センターが実施している遠隔講義の一つです。センターのホームページによると、”計算科学(AI、ディープラーニング、構造科学、統計学)と生命科学、医農理工学の学際領域である「計算生命科学」の研究を進めていくための基礎講座として「計算生命科学の基礎」シリーズを、理化学研究所などの団体との共催で実施しており、2023年度で10年目を迎えます。”とのことです。このブログでも以前にこのセンターのオンライン講義を紹介したことがあります。次のリンクにあるYouTubeの計算科学eラーニングアーカイブチャンネルで公開されています。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe3_YvWzUtsSZx9KmvMjzkgSTgm7XOx4B

門田幸二先生のゲノム・トランスクリプトーム解析の動画、AlphaFoldについての森脇由隆先生の動画、九大の数理生物の院生時代に私達のラボのセミナーにいつも来られていた望月 敦史先生の動画もあって、見るのが楽しみです。

どの動画も面白そうで、興味のある動画からご覧になるといいと思います。

以下に動画のタイトルを並べておきます。

「ゲノム・トランスクリプトーム解析」① 門田 幸二(東京大学)

「ゲノム・トランスクリプトーム解析」② 門田 幸二(東京大学)

「ゲノム・トランスクリプトーム解析」➂ 門田 幸二(東京大学)

「タンパク質の立体構造予測-AlphaFold以前と以後-」①森脇 由隆(東京大学)

「タンパク質の立体構造予測-AlphaFold以前と以後-」②森脇 由隆(東京大学)

「タンパク質の立体構造予測-AlphaFold以前と以後-」➂森脇 由隆(東京大学)

「Webを用いた生体高分子の立体構造モデリング」①川端 猛(東北大学)

「Webを用いた生体高分子の立体構造モデリング」②川端 猛(東北大学)

「Webを用いた生体高分子の立体構造モデリング」➂川端 猛(東北大学)

「QM/MMによる酵素反応解析」① 重田 育照(筑波大学)

「QM/MMによる酵素反応解析」② 重田 育照(筑波大学)

「QM/MMによる酵素反応解析」➂ 重田 育照(筑波大学)

「生体膜・脂質膜の分子シミュレーション」① 篠田 渉(岡山大学)

「生体膜・脂質膜の分子シミュレーション」② 篠田 渉(岡山大学)

「生体膜・脂質膜の分子シミュレーション」➂ 篠田 渉(岡山大学)

「インシリコ創薬の基礎と応用」① 広川 貴次(筑波大学)

「インシリコ創薬の基礎と応用」② 広川 貴次(筑波大学)

「インシリコ創薬の基礎と応用」➂ 広川 貴次(筑波大学)

「AI 創薬:創薬における人工知能と機械学習の基礎および応用」① 舘野 賢 (日本たばこ産業株式会社 )

「AI 創薬:創薬における人工知能と機械学習の基礎および応用」②舘野 賢 (日本たばこ産業株式会社 )

「AI 創薬:創薬における人工知能と機械学習の基礎および応用」➂舘野 賢 (日本たばこ産業株式会社 )

「分子シミュレーションで見るタンパク質や核酸の複合体形成と解離」① 北尾 彰朗 (東京工業大学 )

「分子シミュレーションで見るタンパク質や核酸の複合体形成と解離」② 北尾 彰朗 (東京工業大学 )

「分子シミュレーションで見るタンパク質や核酸の複合体形成と解離」➂ 北尾 彰朗 (東京工業大学 )

「ヒトの行動原理の理解のための数理的アプローチ」① 田中 沙織 (奈良先端科学技術大学院大学 )

「ヒトの行動原理の理解のための数理的アプローチ」② 田中 沙織 (奈良先端科学技術大学院大学 )

「ヒトの行動原理の理解のための数理的アプローチ」➂ 田中 沙織 (奈良先端科学技術大学院大学 )

「生命システムの振る舞いをネットワークの形だけから決定する」① 望月 敦史(京都大学)

「生命システムの振る舞いをネットワークの形だけから決定する」② 望月 敦史(京都大学)

「生命システムの振る舞いをネットワークの形だけから決定する」➂ 望月 敦史(京都大学)

「意識の科学 -或いはその副産物としての意識のアップロード-」①渡邉 正峰(東京大学 )

「意識の科学 -或いはその副産物としての意識のアップロード-」②渡邉 正峰(東京大学 )

「意識の科学 -或いはその副産物としての意識のアップロード-」➂渡邉 正峰(東京大学 )

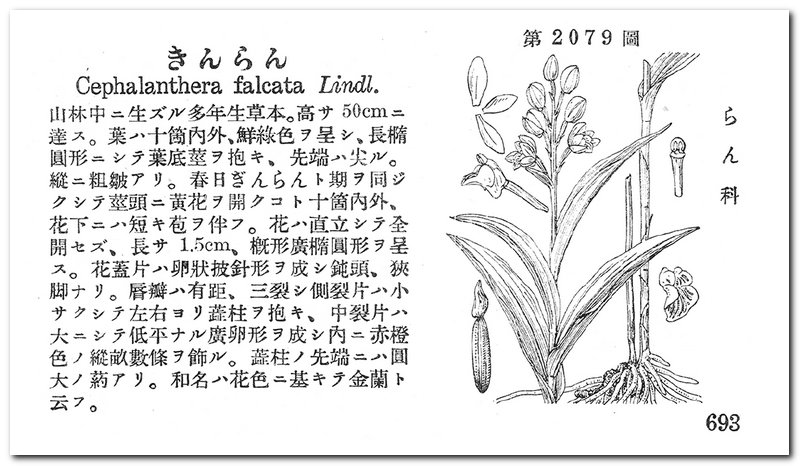

毎年4月の下旬になると、いつもの散歩コースにキンランが咲いています。金蘭は絶滅危惧II類 (VU): 絶滅の危険が増大している種に指定されている植物です。株を掘り返して庭や鉢に植えても育てることはできません。生育には特殊な生育環境の維持(地中の共生生物や微小環境)が必要で、植物園などでも育てることが極めて困難だそうです。散歩道にある生育場所も、まわりを囲んで立ち入り禁止になっているので、スマホやコンデジでの撮影ではなかなかアップの写真はとれません。

毎年4月の下旬になると、いつもの散歩コースにキンランが咲いています。金蘭は絶滅危惧II類 (VU): 絶滅の危険が増大している種に指定されている植物です。株を掘り返して庭や鉢に植えても育てることはできません。生育には特殊な生育環境の維持(地中の共生生物や微小環境)が必要で、植物園などでも育てることが極めて困難だそうです。散歩道にある生育場所も、まわりを囲んで立ち入り禁止になっているので、スマホやコンデジでの撮影ではなかなかアップの写真はとれません。

去年の3月はじめに紹介していた機械学習の教科書の決定版と言われる本が、誤りを訂正して第二刷としてアップロードされています。以下のリンクから無料でダウンロードできますので興味のある方はダウンロードして読んでみてください。

去年の3月はじめに紹介していた機械学習の教科書の決定版と言われる本が、誤りを訂正して第二刷としてアップロードされています。以下のリンクから無料でダウンロードできますので興味のある方はダウンロードして読んでみてください。