ここ数日、OpenAIのアルトマンさんの電撃解雇とその後についてのニュースがとびかっていますね。解雇した側もまさか9割以上の従業員からアルトマンさんを復職させなければ退職するという声明をだされるとは予想していなかったのではないでしょうか。これからどのように展開するのか注目したいと思います。

さて先日慶応義塾大学のKEIO TECHNO-MALL 2023 のプレイベントとして開催された材料科学向けの機械学習の入門コース(Day 1 初級編)を紹介しました。

この機械学習の入門コースのDay 2 中級編は11月7日に開催されましたが、その動画が本日アップロードされたので紹介します。

https://youtu.be/zXHtctfNiY0?si=nKuLOG2K5hH1ZFmL

動画のタイトルに Pre-KEIO TECHNO-MALL 2023 (第3回) とあるのはPre-KEIO TECHNO-MALL 2023 という一連のプレイベントの第2回が「慶應理工の研究者が語るロボティクスの現状と将来」だったからです。機械学習の入門コースはプレイベントの第1回と第3回がそれぞれDay 1 とDay 2の講義になります。

大変ありがたいことに、こちらの GitHubのレポジトリに講義資料、サンプルプログラムが掲載されています。

「すぐできるマテリアルズ・インフォマティクス-材料×機械学習の融合- 」

https://github.com/hatanaka-lab/Getting_started_with_MI/tree/main

材料科学に応用するつもりで機械学習を学びたい人には、最適の講義ではないでしょうか。他の分野の方も、この解説がぴったり合うかもしれないので是非ざっと動画や講義資料を見てみてください。

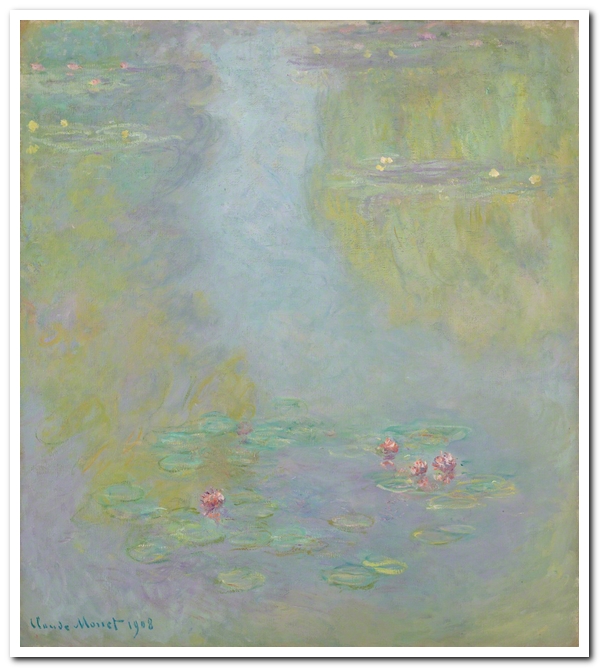

画像はモネの睡蓮です。これは東京の八王子にある東京富士美術館の所蔵作品です。

画像はモネの睡蓮です。これは東京の八王子にある東京富士美術館の所蔵作品です。