昨日はお盆で京都の大文字の日でしたね。BSテレビで生中継を見ていました。雷雨で開始がおくれましたが見事な五山の送り火、久々の全山点灯ということでとても綺麗でした。京都に住んでいたころは、よくみんなで送り火を見に行ったのを思い出しました。さて今日は量子生物学の話題です。

DNAの突然変異の過程に量子現象が関与しているのではないかという議論はずいぶん昔からありました。最近、Nature系列の雑誌Communications Physicsに面白い論文がでていました。オープンアクセスですので誰でも自由に読むことができますのでご覧ください。

An open quantum systems approach to proton tunnelling in DNA というタイトルで

Jim Al-Khaliliのグループ(Department of Physics, University of Surrey, Guildford, GU2 7XH, UK)からの論文です。 この人は昨今の量子生物学ブームに火をつけた方です。このブログでも以前の記事でとりあげています。「量子力学で生命の謎を解く」(SB Creative社発行)という本はベストセラーになりました。

Slocombe, L., Sacchi, M. & Al-Khalili, J.

An open quantum systems approach to proton tunnelling in DNA. Commun Phys 5, 109 (2022). https://doi.org/10.1038/s42005-022-00881-8

論文はこちらからダウンロードできます。

https://www.nature.com/articles/s42005-022-00881-8#Abs1

DNAの塩基G(グアニン)とC(シトシン)は水素結合でDNAの二重らせんの中で結合しています。一方の鎖のGはもう一方の鎖のCと三本の水素結合で結合するというわけです。(塩基のアデニンAは塩基のチミンTと二本の水素結合で結合します)。この論文ではこれら核酸塩基の間に働いている水素結合を担う水素原子(プロトン)が量子トンネル効果で移動して核酸塩基が互変異性体(tautomer)へ変化する現象を量子力学でモデル化して研究しています。例えばG–C ↔ G*–C* → G*–T(註:アスタリスクはGやCの互変異性体を示します)となって、本来Cであるべきところがプロトン移動による互変異性体の形成の結果、Tに変わってしまうという突然変異がおきるわけです。論文ではこうした突然変異が起こる確率を計算しています。プロトンの量子トンネル効果によって互変異性体ができて平衡に達する時間や確率を量子力学と統計力学を用いて計算しています。絶対温度300ケルビン(だいたい摂氏27度の室温です)での計算結果は、互変異性体による突然変異のおきる確率が従来の古典モデルで予想した値の10000倍になることを示しているそうです。今まで量子現象は突然変異にはほとんど寄与指定いないと考えられていたのですが、どうやら突然変異には量子効果が極めえ重大な役割をはたしているようです。今回の論文のように、量子力学を常温での生命現象に応用する試みがこれからどんどん増えていくと思われます。面白い時代になってきました。

以前のブログの記事はこちらです。

https://glycostationx.org/2018/10/02/%e7%a7%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e6%9c%ac%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91%e2%80%95%e9%87%8f%e5%ad%90%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%ad%a6%ef%bc%88%ef%bc%91%ef%bc%89/

無料で利用できるR言語はいまや統計解析で使うプログラミング言語の標準となっています。統計学の学習や研究に必須の道具です。疫学の研究向けのEpi R Handbookという本がオンラインで読めますので、疫学に興味のある方はご覧ください。ダウンロードしてオフラインで読むこともできます。html版をダウンロードするか、あるいはRのパッケージとしてダウンロードすることもできます。

無料で利用できるR言語はいまや統計解析で使うプログラミング言語の標準となっています。統計学の学習や研究に必須の道具です。疫学の研究向けのEpi R Handbookという本がオンラインで読めますので、疫学に興味のある方はご覧ください。ダウンロードしてオフラインで読むこともできます。html版をダウンロードするか、あるいはRのパッケージとしてダウンロードすることもできます。

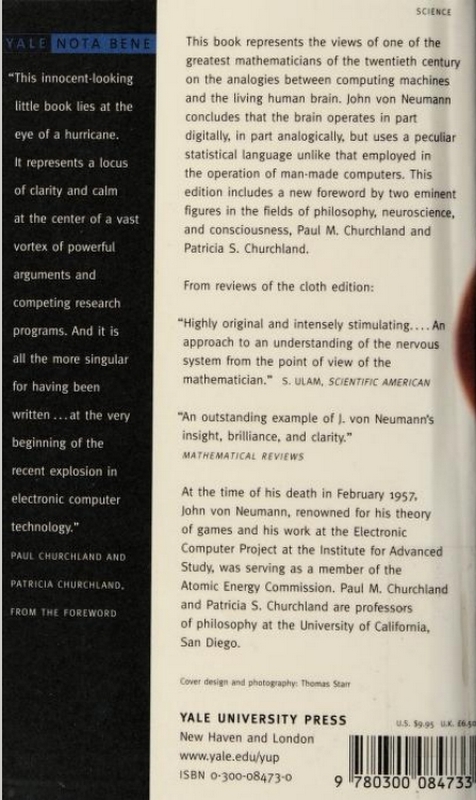

これにはポアンカレの「科学と仮説」やワトソンとクリックのDNAの二重らせん構造の発見のNature論文、ノイマンの「人工頭脳と自己増殖」の論文、マッカローの「なぜ心は頭にあるか」という論文、そしてセントジェルジの「医学の将来」という論文などがのっています。この本に収録されているノイマンの論文の翻訳をされた品川嘉也先生によると、本当はノイマンの「電子計算機と頭脳」を収録しようと思っていたのだが、版権の関係で果たせなかったということです。デジタルコレクションの個人送信資料にはこの本の翻訳書が入っています。

これにはポアンカレの「科学と仮説」やワトソンとクリックのDNAの二重らせん構造の発見のNature論文、ノイマンの「人工頭脳と自己増殖」の論文、マッカローの「なぜ心は頭にあるか」という論文、そしてセントジェルジの「医学の将来」という論文などがのっています。この本に収録されているノイマンの論文の翻訳をされた品川嘉也先生によると、本当はノイマンの「電子計算機と頭脳」を収録しようと思っていたのだが、版権の関係で果たせなかったということです。デジタルコレクションの個人送信資料にはこの本の翻訳書が入っています。