先日紹介していたg:ProfilerというWeb siteでうごいているソフトはRやPythonでも動くのでいちいちサイトにいってエンリッチメント解析や遺伝子のID変換をするより、自分のパソコンにインストールして使うほうが便利な場合も多いはずです。今日はRStudioにRのパッケージ版のgprofiler2というのをインストールしたのでやり方を紹介しておきます。ついでに以前書いた記事のRStudioにR commander(Rによる統計解析をコマンドラインではなくGUIでメニューを操作して可能にするプラグインです)とその”R commanderのプラグイン”であるEZR(これを入れるとたいていの統計解析がメニューを選んで可能になるR commanderの拡張強化版)をインストールする方法の改訂版も載せておきます。

インストールの流れは以下のとおりです。

1) まずRをインストールする。

2) 次にRStudioをインストールする。

3) RStudioを起動し、右下のパネル(pane)のPackagesタブからinstallタブを選んで開き、真ん中にあるPackegesの検索窓にrcmdrといれてポップアップしてくるPackage名のリストからRcmdrを選んでinstall ボタンをおして、Rcmdr (R Commander)をインストールする。

ここまでの操作は次の過去記事通りにすすめてください。今朝、やってみましたがRのバージョンがR4.5.0になっていたり、RStudioのバージョンが上がっている以外はほとんど同じようにインストールできます。

夏休みおすすめソフト(3)RstudioにR commanderとそのプラグインEZRを入れてみよう―EZRインストールのトラブルシューティング

4) 次に3)で使った右下のpaneのPackagesタブから再びinstallタブを選んで開き、Packagesと書いてある検索窓にタブにrcmdrといれてポップアップしてくるPackage名のリストからRCmdrのプラグインであるRcmdrPlugin.EZRを探して選んでインストールする。(この部分について上の過去記事にちゃんと書いてなかったので上の記事はちゃんと書き加えた改訂版になっています。)

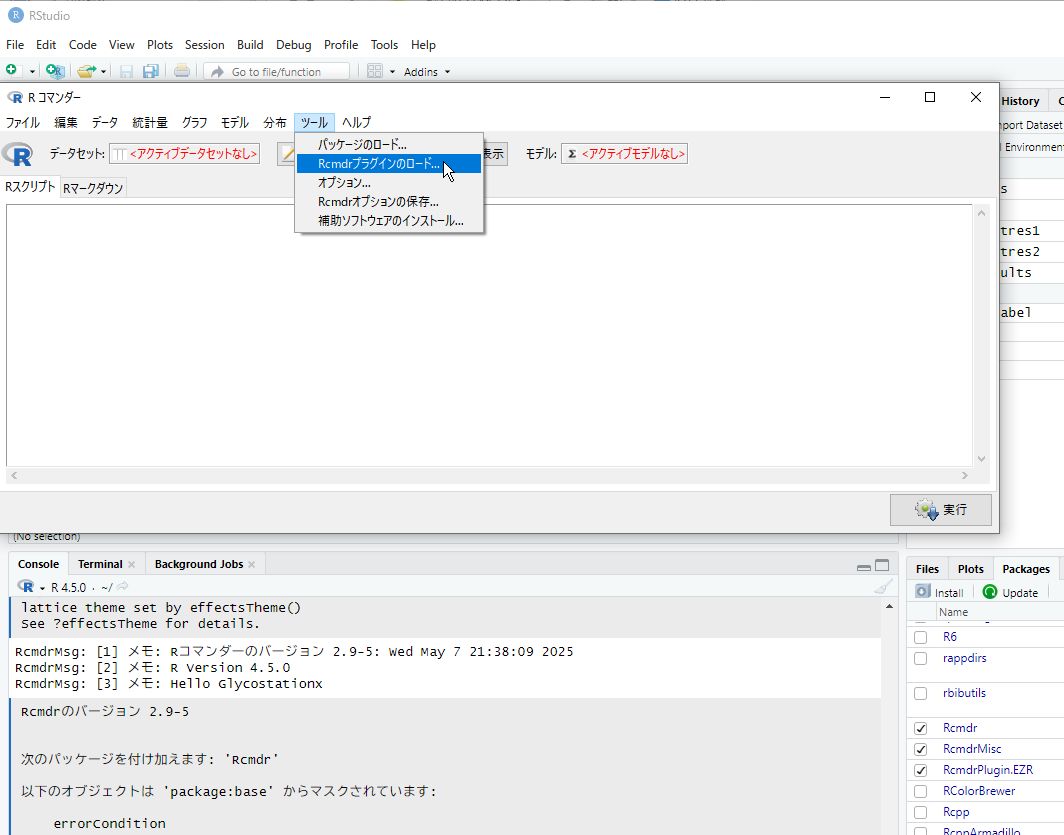

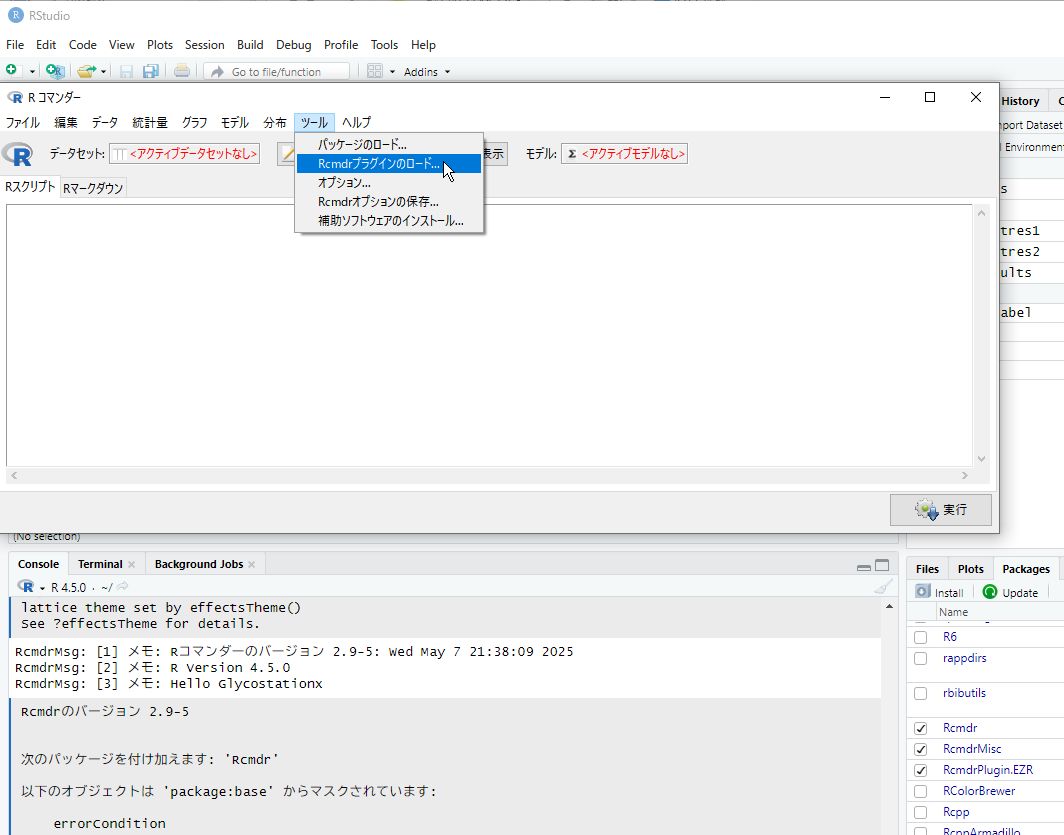

5) Rcmdrを起動して、ツールと書いてある部分をクリックして開くメニューから、Rcmdr プラグインのロードを選び、EZRをR commanderにインストールする(ロードボタンが白抜きで選べない場合はロードすべきRcmdrのプラグインがまだ何もインストールされていない場合です。4)の作業でRcmdrPlugin.EZRがちゃんとインストールしてあれば選べます)。

以上で日本語でグラフィカルユーザーインターフェイスでほとんどの統計解析ができる環境が完成します。

6) 最後に今回の目的のg;ProfilerのR packageであるgprofiler2をインストールします。さきほどの3)と同様に、installタブから開くPackages検索窓にgprofilerなどどいれてgprofiler2を探して選んでインストールします。これで終わりです。

こちらのリンクにgprofiler2のパッケージの使い方の説明が詳しく書かれています。

g:Profilerの使い方の詳細な解説にもなっているのでWeb版を使う人にも大いに役立つ内容です。

Gene list functional enrichment analysis and namespace conversion with gprofiler2

https://cran.r-project.org/web/packages/gprofiler2/vignettes/gprofiler2.html