今日は電子メールのセキュリティ対策について紹介します。

毎日、スパムメールがいっぱい届きます。アマゾンだのJCBカード、メルカリ、三井カード、auなどをかたるメールが多いです。たいていは「残念ながら」などという業務メールではありえない日本語で、アカウントの利用停止を解除してほしかったらすぐにリンクをクリックして手続きをしてくださいというような内容になっています。発信元をみると香港や中国とアメリカ合衆国のアドレスからのものが多いです。こうした電子メールが開封されたかどうか、開封日時や開封した場所などをスパム業者が知る方法があるそうです。これに対する対策ですが、まずhtmlメールをhtml形式では絶対開かないこと、メールは必ずテキストモードでのみ開くことです。

代表的な悪徳業者の手口を二つ紹介します。

1)悪徳業者の手口にトラッキングピクセルをメールに埋め込むという方法があります。これはメールに1ピクセルの透明な画像を添付しておき、そのメールをhtml形式で表示した時にその犯人たちのコンピュータに犯人たちが埋め込んだ画像をダウンロードするためのアクセスがあることから、画像がいつ、どこからダウンロードされたかがわかるという手法です。メールを開いた日時やIPアドレス、位置情報などがわかるわけで、スパムメールをありとあらゆるメールアドレスに一斉に送っておいて、開いたメールアドレスの持ち主の情報を持ち主に気付かれないままに取得することができます。これは悪徳業者だけでなく、一般にも使われている場合もあるので注意が必要です。送ったメールが開封されたかどうかを知ることができるので、マーケッティング調査に利用されたり、そんなメールは開けていないと言うウソを見破るために意図的にトラッキングピクセルがしこまれる場合もあります。トラッキングピクセルを埋め込むサービスをしている業者もあります。

ピクセルトラッキングは、AppleのiOS 15で AppleMailを利用する場合は自動的にブロックされて無効になるようです。またGmailでも対策がとられたようで、htmlの画像ファイルはGoogleのサーバーにダウンロードされて、利用者はそちらにアクセスするようになったので、業者が知ることができるのはGoogleのサーバーに画像がダウンロードされた日時とGoogleサーバーの位置だけになったようです。いろんなメールソフトでhtmlファイルを開くときに画像を自動的にダウンロードしない設定がありますので調べてみてください。ちょっと古い記事ですがこちらの記事が参考になりそうです。https://gigazine.net/news/20210807-stop-email-pixel-trackers/

2)トラッキングリンクの利用も良く行われる手法だそうです。

トラッキングピクセルの他に、トラッキングリンクというのを入れてあるメールもあります。これはリンクのurlアドレスの?(クエスチョン)、&(アンパサンド)、;(セミコロン)以降の部分に受信者固有のコードを記述して送りつける手法です。メールのリンクをクリックすると、だれがこのリンクをクリックしたかが、メールに固有のコードによって業者にわかるという仕組みです。アクセスしてきているディバイスとかもわかるそうで、何度も業者が送り付けてくるリンクをクリックしていると、クリックしている人のプロファイリングが始まって、その結果は売り出されることもあるそうです。こうした怪しいリンクは、リンクを選択して右クリックでクリップボードにコピーして、テキストエディタに貼り付け、?(クエスチョン)、&(アンパサンド)、;(セミコロン)以降のパラメータを削除したものをブラウザに貼り付けて利用することが推奨されています。しかしコードが埋め込まれているように見えない普通のアドレスを生成して市場調査に使っている業者もいるので、心配な人は絶対メールのリンクをクリックしないようにするのがベストです。代わりに送信業者の名前をGoogleなどの検索エンジンで検索して、検索結果に表示されるリンクをクリックするようにするのが安全です。今回は私がとっているメールのセキュリティ対策を二つほど紹介しました。メールに記載されているリンクを不用意にクリックするとプライバシーが保たれない理由の一端の紹介でした。

まだまだ連休は続きますが、連休中にKindle本を読むのはいかがでしょうか。ちょうど講談社のKindle本がAmazonで50%ポイント還元セールというのをやっています(5月5日までです)。これはたとえば1万円の定価のKindle本だったら、1万円で買うと5000円分Amazonのポイントがつくというセールです。AmazonのポイントはAmazonでいろんなものの購入に使えますので、実質半額セールということになります。講談社のKindleタイトル全部が対象というわけではないのですが、多くの本が対象になっているので

まだまだ連休は続きますが、連休中にKindle本を読むのはいかがでしょうか。ちょうど講談社のKindle本がAmazonで50%ポイント還元セールというのをやっています(5月5日までです)。これはたとえば1万円の定価のKindle本だったら、1万円で買うと5000円分Amazonのポイントがつくというセールです。AmazonのポイントはAmazonでいろんなものの購入に使えますので、実質半額セールということになります。講談社のKindleタイトル全部が対象というわけではないのですが、多くの本が対象になっているので

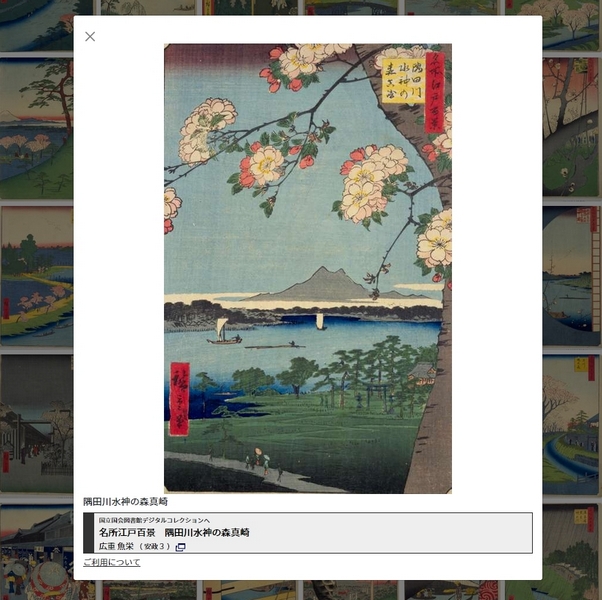

国立国会図書館(National Diet Library:略称NDL)の

国立国会図書館(National Diet Library:略称NDL)の

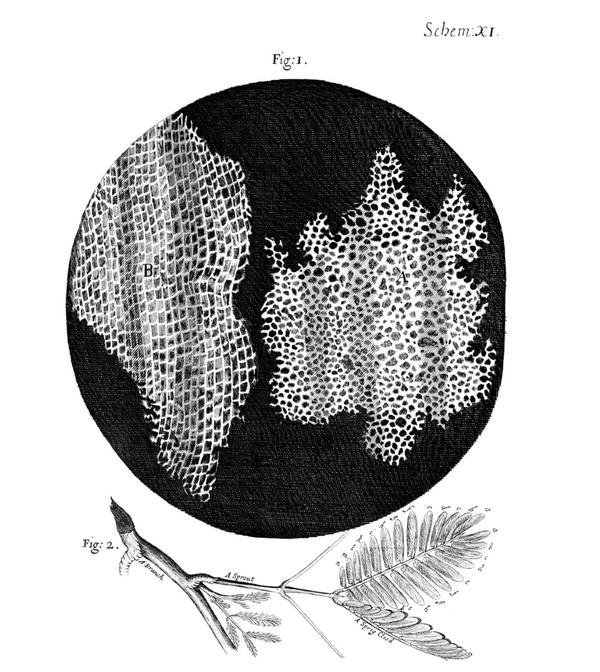

梅が咲く季節になりました。先日、カナダから中国に届いた郵便物の表面や内部からオミクロン株のコロナウイルスを検出したというニュースを見てこんな話を思い出しました。昔、アメリカのニューヨーク市立大学ストーニーブルック分校に出張していたとき、研究倫理の講習会に参加しました。有名な糖鎖科学の研究者の

梅が咲く季節になりました。先日、カナダから中国に届いた郵便物の表面や内部からオミクロン株のコロナウイルスを検出したというニュースを見てこんな話を思い出しました。昔、アメリカのニューヨーク市立大学ストーニーブルック分校に出張していたとき、研究倫理の講習会に参加しました。有名な糖鎖科学の研究者の 無料の英語の電子書籍を探す時、Project Gutenbergがおすすめです。

無料の英語の電子書籍を探す時、Project Gutenbergがおすすめです。

上の写真ではインストール済みとなっていますが、初めてのインストール時には、インストールボタンが表示されているので、それを押すとインストールが始まります。インストール中と表示されて、インストールの進み具合がインストール中24%などと表示され、100%になると、権限の設定画面がでます。デフォルトでチェックが入っていない、USB上のファイルの読み書きを許可すると言う英語の表示にもチェックをつけて、閉じるボタンを押したらおしまいです。ソフトを起動すると以下のような画面になります。

上の写真ではインストール済みとなっていますが、初めてのインストール時には、インストールボタンが表示されているので、それを押すとインストールが始まります。インストール中と表示されて、インストールの進み具合がインストール中24%などと表示され、100%になると、権限の設定画面がでます。デフォルトでチェックが入っていない、USB上のファイルの読み書きを許可すると言う英語の表示にもチェックをつけて、閉じるボタンを押したらおしまいです。ソフトを起動すると以下のような画面になります。