植物の形態形成を中心に形態形成の数理モデルを研究しているグループを紹介します。こちらはカナダのカルガリー大学のPrzemyslaw Prusinkiewicz教授のグループのホームページです。

http://algorithmicbotany.org/virtual_laboratory/

教授の主要著書の2冊(どちらもSpringerから出版されています)が無料でダウンロードできます。

The Algorithmic Beauty of Plantsは有名な本です。

http://algorithmicbotany.org/papers/#abop

高解像度版をダウンロードしてお読みください。私は原書をもっています。以下はサイトからの引用です。

The Algorithmic Beauty of Plants was originally printed by Springer-Verlag in 1990 (second printing 1996). (See our list of known errors from the print version.) An electronic version has been produced using the original LaTeX files and digital illustrations. It is available in two versions: the original version is of higher quality, while the downsampled version is of low quality, but has a much smaller file size. To fully appreciate the book, we strongly recommend that you read the high-quality version if at all possible.

You can download the entire book as a PDF file (high quality, 17Mb; low quality, 4Mb), or by chapters:

目次です。

Front matter (2.5Mb; LQ, 150kb)

Chapter 1 – Graphical modeling using L-systems (2Mb; LQ, 1Mb)

Chap2ter 2 – Modeling of trees (4Mb; LQ, 300kb)

Chapter 3 – Developmental models of herbaceous plants (1.7Mb; LQ, 500kb)

Chapter 4 – Phyllotaxis (2.5Mb; LQ, 500kb)

Chapter 5 – Models of plant organs (1.2Mb; LQ, 300kb)

Chapter 6 – Animation of plant development (650kb; LQ, 160kb)

Chapter 7 – Modeling of cellular layers (3.7Mb; LQ, 800kb)

Chapter 8 – Fractal properties of plants (1.2Mb; LQ, 300kb)

Back matter (900kb; LQ, 250kb)

また、上の本でL-systemと書いてあるのはLindenmayer Systemsのことで、

Lindenmayer Systems, Fractals, and Plantsという本もダウンロードできます。

http://algorithmicbotany.org/papers/#lsfp

Fractals: Introduction, basics, and applicationsという講義のノートがもとになってできた本だそうです。

また、ホームページには学位論文(修士や博士の学位論文)もダウンロードできるようになっています。

http://algorithmicbotany.org/papers/#theses

海外の学位論文は、日本の学位論文にくらべてきわめて詳細で、わかりやすく、基礎知識も丁寧に記述されています。私も糖鎖関係の海外の大学の博士の学位論文をときどき読みますが、大変役立ちますので皆さんも是非関連分野の海外のPhD Thesisを入手して読んでみてください。

こちらの研究室のものでは修士の学位論文のこれはいかがでしょう。

Modelling Natural Phenomenon with Reaction-Diffusion

http://algorithmicbotany.org/papers/ringham.th2020.html

Turingの反応拡散方程式について詳しく書かれていて面白そうです。テントウムシやヘビの模様、花の花弁の模様や自己免疫疾患の乾癬(かんせん)のモデルなどが載っています。

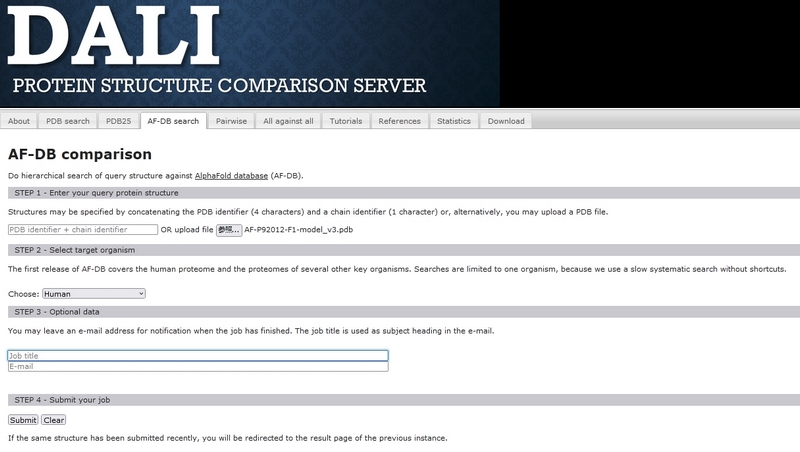

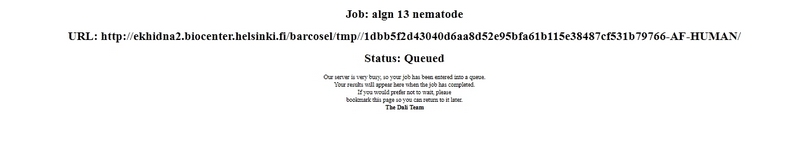

結果が表示されます。

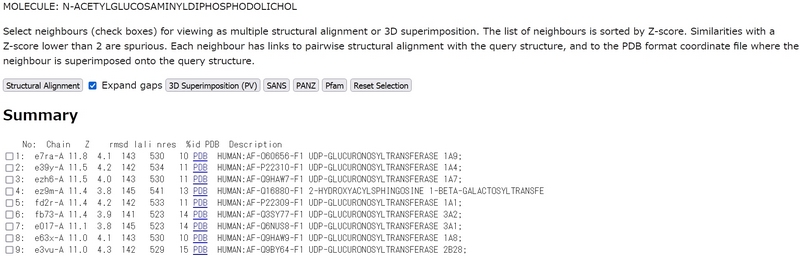

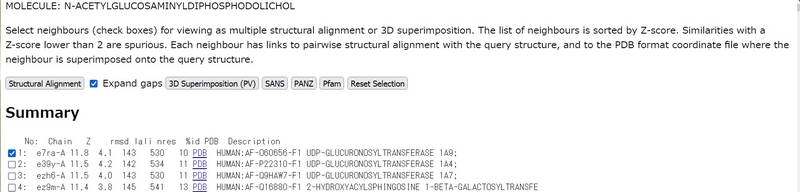

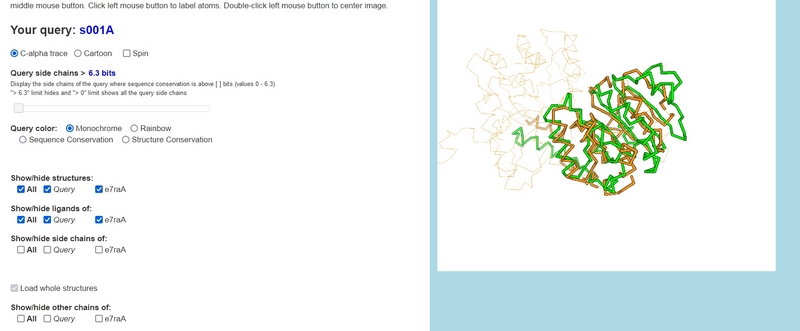

結果が表示されます。 緑が線虫のタンパク質(Queryにチェックが入っています)、茶色がヒトのタンパク質(e7raA)です。薄く表示されているのはヒトのタンパク質のほうの全体です。線虫とヒトの二つのタンパク質の立体構造が見事に一致しているのがわかると思います。右の図はマウスで拡大縮小、回転など自由に動かして眺めることができます。Tutorialをみながらいろいろ試してみてください。これはBLASTとちがって直接、類似の立体構造をさがしてくれるのでとても有用です。私達がpsi-blastにもとづいて立体構造の類似を議論したがあったのですが、Daliでやってみると確かに類似の立体構造が確認できました。別のプログラムであるFoldseek

緑が線虫のタンパク質(Queryにチェックが入っています)、茶色がヒトのタンパク質(e7raA)です。薄く表示されているのはヒトのタンパク質のほうの全体です。線虫とヒトの二つのタンパク質の立体構造が見事に一致しているのがわかると思います。右の図はマウスで拡大縮小、回転など自由に動かして眺めることができます。Tutorialをみながらいろいろ試してみてください。これはBLASTとちがって直接、類似の立体構造をさがしてくれるのでとても有用です。私達がpsi-blastにもとづいて立体構造の類似を議論したがあったのですが、Daliでやってみると確かに類似の立体構造が確認できました。別のプログラムであるFoldseek