2022/2/13に以下の記事を書きました。医学書院の医学界新聞のサイトはいろいろ生命科学研究者や学生に参考になる記事があるので是非、ちょくちょく見てください。

今日は医学界新聞(医学書院発行)を紹介します。医学に興味のある理系の研究者におすすめのサイトです。いろんな連載や記事があって参考になります。連載では、「臨床研究・疫学研究のための因果推論レクチャー」や「今日から使える医療統計講座」、その他学会発表のやり方や英語論文の書き方などいろいろありますので探してみてください。連載中のものはこちら。連載終了のものはこちらにリンクがあります。

さっき教えてもらったのですが、この医学界新聞に昨年、サイバー攻撃についての記事が昨年出ていました。ランサムウエアをパソコンに入れるために犯人が送りつけてきたメールの実例と、その攻撃に対する対策が書かれている記事です。届いたのは受け取った先生が最近公表して評判になった論文についてのメールで、医学部の学生である私の先生の書かれた論文に対する意見を、個人情報が入っている内容なのでzipファイルで暗号化して添付ファイルにつけています。添付ファイルを開いてみていただいて先生の御意見をいただけたらありがたいですというような慇懃丁寧なメールです。これは私も添付ファイルを開いてしまいそうな文面です。標的型攻撃メールというのだそうです。宛先の業務内容や人物を詳しく研究してそれにあわせた内容をつくりあげて、標的型攻撃メールを作成して送ってくるというのは、ランサムウエアの犯人たちが常用する手段だそうです。どんなものかは以下のリンク先の記事で皆さんご確認ください。対策も書かれているので勉強になります。

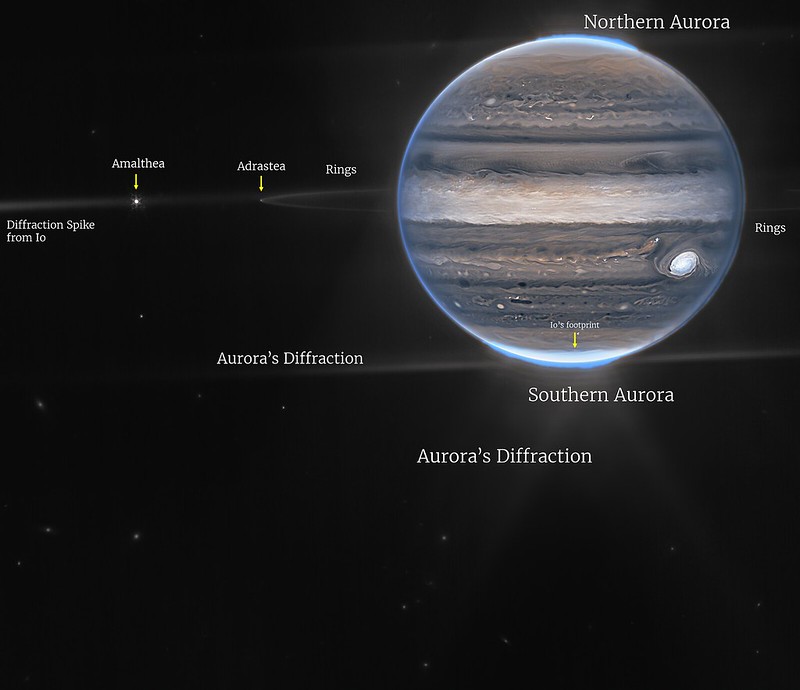

写真はニュースでやっていたJames Webb Space Telescopeが撮影した木星の写真の一枚です。きれいに木星の環も写っています。

写真はニュースでやっていたJames Webb Space Telescopeが撮影した木星の写真の一枚です。きれいに木星の環も写っています。 先日写真を紹介したアサガオの根元にあるジュズサンゴの花が咲きました。今日は個人送信資料(国立国会図書館)で読める文学の本を紹介します。

先日写真を紹介したアサガオの根元にあるジュズサンゴの花が咲きました。今日は個人送信資料(国立国会図書館)で読める文学の本を紹介します。