今日は小学生とZoomで話す機会がありました。ゲームを作ったのでみせたいというので画面共有で、作ったゲームをみせてもらいました。「ゲーム作りで楽しく学ぶ Pythonのきほん」(森 巧尚 著、マイナビ出版)を だいぶ前からやっていたのでPythonのプログラムかと思いましたが、スクラッチ(Scratch)という小学校のプログラミングで習うソフトでゲームを作ったのだそうです。Zoomの合間にネット検索してみると、ScratchはMIT(マサチューセッツ工科大学=アメリカの有名大学です)のメディアラボが作った無料の教育用のプログラミングツール(8歳から16歳向けだそうです)で、世界中でプログラミング学習に使われているのだそうです。オンラインでも使えますし、自分のPCやマック、携帯などにダウンロードして使うこともできます。こちらをご覧ください。

https://scratch.mit.edu/

日本の小中学校のプログラミング教育でも採用されているとのことで、NHKでも番組があります。

https://www.nhk.or.jp/school/sougou/programming/origin/playworld.html

とても使いやすい開発環境付きのプログラミング言語なので、これでプログラミングを学んでおけば、現在使われているPythonなどのプログラミング言語を学ぶのに大いに役立つと思われます。現在はノーコードのプログラミング言語(以前紹介したOrangeは有名です)も増えていますので、ひょっとしたら将来は、このスクラッチの大人版のようなものを使って、ノーコードでプログラムを書くのが普通になるのかもしれません。スクラッチはそういう時代を先取りしているような気がしています。次の動画はOrangeの紹介です。https://youtu.be/HXjnDIgGDuI

下にはPythonの入門書について以前書いた記事を再録しておきます。下で紹介した本はとっても面白い本だそうです。Python入門にはお勧めの本です。

2022/2/9

小学校からプログラミングの考え方を学ぶようになってきましたね。小学生でPythonとか学んでおけば、たとえPythonがJuliaに替わっても、あるいはMathematicaがもっと普及しても対応できるでしょう。実際につかえるプログラミング言語をさっさと小学校の適当な時期に学ぶのが一番いいと思います。たとえばこんな本はどうでしょう。 「ゲーム作りで楽しく学ぶ Pythonのきほん」(森 巧尚 著、マイナビ出版)という本です。 ちゃんとしたゲームがつくれるので、ABCとタッチタイピングを学びながらプログラムを打ち込んでいけば、小学生でもPythonが学べます。小学1年生でもお母さんやお父さん、あるいは家族と一緒に学べばなんとか読める本です。ゲーム世代には最適の本で、評判の本です。

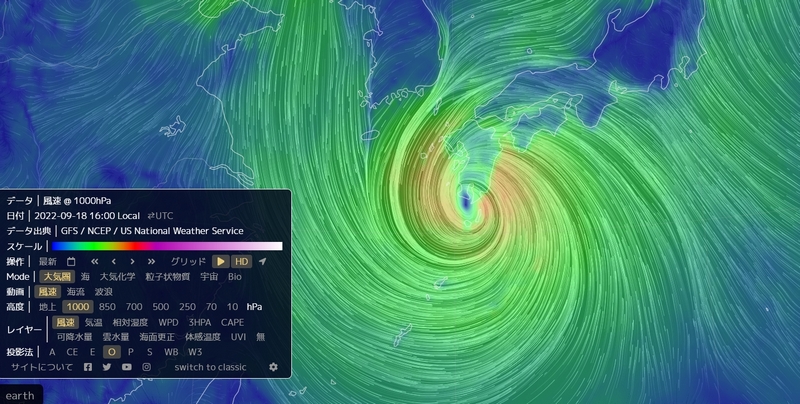

今朝の台風は福岡直撃でした。幸い私の近所では被害はなかったようです。風も昨夜鹿児島に上陸した頃から夜半までが最も強かったみたいです。福岡県を通過中は風速30 m/s程度の風だったようで、夜もぐっすり眠れました。

今朝の台風は福岡直撃でした。幸い私の近所では被害はなかったようです。風も昨夜鹿児島に上陸した頃から夜半までが最も強かったみたいです。福岡県を通過中は風速30 m/s程度の風だったようで、夜もぐっすり眠れました。

「デモクリトスと量子計算」(森弘之訳、Scott Aaronson著)という本がでています。

「デモクリトスと量子計算」(森弘之訳、Scott Aaronson著)という本がでています。